2025年に建築基準法が大きく改正されます。

建築物の規模にかかわらずいくつかの変更点があるため、早いうちから内容を確認し業務に備えておきましょう。

今回は、2025年建築基準法改正の目的と主なポイント、建築物省エネ法について詳しく解説します。

改正に伴い懸念されている課題とその対策も紹介しますので、業務の効率を高めたい方やさらなる受注拡大を目指している方はぜひ最後までご覧ください。

● 建築基準法改正後には、建物規模によって今よりも確認申請に必要な書類が増えることが懸念されます。

●「株式会社MAKE HOUSE」は、構造計算された耐震性の高い木造建築を実現するための独自建築システムである「SE構法」を提供する「株式会社エヌ・シー・エヌ」のグループ会社で、改正基準法に対応した確認申請書類やBIMデータの作成サービスを提供しております。

Contents

2025年建築基準法改正の目的|いつから施行か

建築基準法の改正が2022年に交付され、いよいよ2025年4月1日に全ての項目(※)について施行されます。

※一部の改正点は2022年4月・2024年4月に施行済み

建築基準法改正に伴い建築物省エネ法(※)も同時に改正され、これら2つの法律によって建築設計の業務フローは大きく変わると言っても過言ではありません。

※建築物省エネ法の正式名称は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」

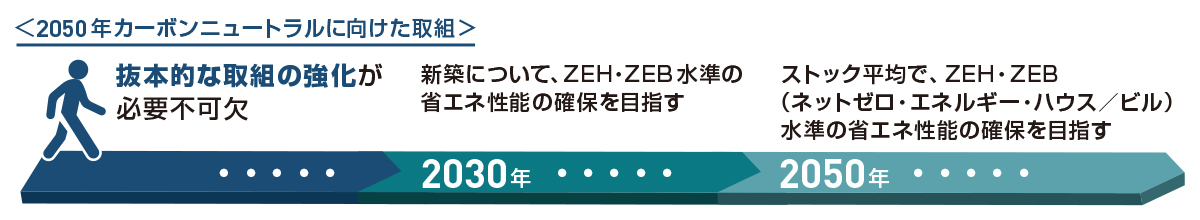

今回の改正において特に重要となる2本の軸は、「建物分野での省エネ対策加速」「木材利用促進」です。

建物分野での省エネ対策加速

建築の建設及び使用における消費エネルギーは、全産業のおよそ30%を占めます。(参考:国土交通省)

そのため、新築及び既存建築物の省エネ化を促進させて、消費エネルギー量と温室効果ガス発生量の削減を目指す必要があります。

木材利用促進のための建築基準合理化

国内における木材需要の40%を占める建築物分野においてさらに木材利用が促進されると、森の活性化につながると期待されています。(参考:林野庁|森林×SDGs)

これまで中大規模建築において木造・木質化を妨げていた防火規定などを整備し、建築分野における木材利用率を高めて森の炭素吸収量を増加させることが目的です。

- 中大規模建築物の木造・内装木質化における法的な障壁を解消するために「建築基準法」を改正

- 建築分野での省エネ化を義務化するため「建築物省エネ法」を改正

- 2030年温室効果ガス46%削減(2013年度比)、2050年カーボンニュートラル実現が最終目標

(参考:経済産業省)

「建物の省エネ化」「木材利用促進」2つの大きなテーマに加えて、建物のさらなる安全性向上や既存建物有効の促進などに関する改正点も盛り込まれました。

【木造】2025年建築基準法・建築物省エネ法の主な改正ポイント

今回の改正は構造種別や建物の規模を問わず関連する点がありますが、その中でも特に変更点の多い木造について重要なポイントを抜粋して紹介します。

4号特例の廃止(審査省略対象の縮小)

2025年の改正における最も注目度の高い改正点は、「4号特例の廃止」です。

建築確認審査建物区分が見直され、建築確認審査における「審査省略制度(※)」の対象範囲が狭まります。

※審査省略制度:建築基準法第6条の4第1項第3号に基づき、建築確認の際に構造計算などに関する審査を簡略化する制度。都市計画区域等の区域内で建築確認の対象となる場合でも建築士が設計を行った場合には、建築確認の際に構造関係規定等の審査を省略できる。(参考:国土交通省|2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル)

【改正前】

| 建物区分 | 階数・構造 |

|---|---|

| 2号建築物 | 木造3階建て以上 木造2階建て・延べ面積500㎡超 木造平屋建て・延べ面積500㎡超 ▶︎建築確認審査の一部省略“対象外” |

| 3号建築物 | 非木造2階建て以上 非木造平屋建て・延べ面積200㎡超 ▶︎建築確認審査の一部省略“対象外” |

| 4号建築物 | 木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下 非木造平屋建て・延べ面積200㎡以下 ▶︎建築確認審査の一部省略“対象” |

【改正後】

| 建物区分 | 階数・構造 |

|---|---|

| 新2号建築物 | 木造・非木造の2階建て以上 木造・非木造ともに平屋建て・延べ面積200㎡超 ▶︎建築確認審査の一部省略“対象外” |

| 新3号建築物 | 木造・非木造の平屋建て・延べ床面積200㎡以下 ▶︎建築確認審査の一部省略“対象” |

そのため、確認申請時の作成書類が増えて、設計側も審査側も業務が一気に増えると予想されています。

これまで審査省略制度の対象案件だけを請け負ってきた建築会社にとっては、業務フローの大きな変更が必須です。

全ての新築建築物へ省エネ基準適合を義務化

これまで省エネ基準(※)適合が義務付けられていたのは非住宅・中規模以上だけでしたが、建築物省エネ法の改正後は、非住宅・住宅や建物の規模を問わず、全ての新築建築物(※)に義務付けられます。

※省エネ基準:建築物省エネ法とエネルギーの使用の合理化等に関する法律で定められている建築物が備えるべき省エネ性能基準

※既存建築物でも改正後に増改築した部分は省エネ基準適合の対象

改正後は、建築確認申請の際に、構造安全規制などと合わせて、省エネ性能についても審査を受けることになります。

省エネ基準は以下2つの指標で評価され、どちらの基準もクリアすることが必須です。

一次エネルギー消費量基準

一次エネルギー消費量(※)が基準値以下となること。

※一次エネルギー消費量とは、空調・換気・ 照明・給湯・昇降機(非住宅用途のみ)・その他(家電・OA機器等)に係る総消費エネルギーから、太陽光発電設備等による自家消費分創エネルギー量を差し引いたエネルギー消費量

外皮基準(住宅のみ)

外皮(※)における表面積あたりの熱損失量(外皮平均熱貫流率(※))が基準値以下となること。

※外皮(がいひ):建物の屋内外を隔たる「窓などの開口部・外壁・屋根・床」などを指す。

※外皮平均熱貫流率:外皮総熱損失量/外皮総面積で求められ、外皮の“熱の通しやすさ”を表し、数字が小さいほど断熱性が高いことを意味する。

確認申請の際に省エネ性・断熱性の根拠となる資料の提出が求められるため、設計業務のフローに変化をもたらします。

木造建築物における構造計算の規定変更

建材・工法の進歩によって、木造建築物の強度は時代の流れとともに向上しました。

ただし、開放的な間取りの流行に伴い、これまでの安全基準では対応しきれない側面も増えています。

これらのことから、今回の改正では「木造建築の確認申請における構造規定の合理化」が盛り込まれました。

【高度な構造計算が必要な木造建築物の対象縮小(簡易構造計算の対象拡大)】

CLTなど新たな建材が普及し始め、これまでより規模の大きな建築物へ木造が採用されるようになりました。

それに伴って簡易的な構造計算(許容効力度計算)で建築できる建物高さの規定が緩和され、高度な構造計算の必要な延べ床面積が引き下げられます。

【改正前】高さ13m以下かつ軒高9m以下かつ延べ面積500㎡超

【改正後】階数3(高さ16m以下)・階数2以下(高さ16m以下かつ延べ面積300㎡超)

【階高の高い3階建て木造建築物等の構造計算の合理化】

高さ13m又は軒高9mを超える木造建築物を建築する場合、建築確認申請において高度な構造計算までは求められず、2級建築士でも設計できる簡易な構造計算(許容応力度計算)で建築できる建物の範囲が拡大されます。

【改正前】高さ13m以下かつ軒高9m以下

【改正後】階数3以下かつ高さ16m以下

【構造計算が必要な木造建築物の規模引き下げ】

開放的な空間へのニーズが高まっていることから、大空間をもつ木造建築における構造安全性の確保が必要になってきました。

そこで今回の改正では、建築確認申請において構造計算が必要となる木造建築物の規模を引き下げ、対象範囲を拡大しています。

【改正前】延べ面積500㎡超(2階以下の木造建築物の場合)

【改正後】延べ面積300㎡超

「木造建築の確認申請における構造規定の合理化」についての改正点をまとめると、以下のようになります。

| 【改正前】建物規模 | 【改正前】構造計算の内容 |

|---|---|

| 平屋建て (延べ面積500㎡以下) | 高さ13m・軒高9m以下=仕様規定 高さ13m超60m以下=高度な構造計算 |

| 平屋建て (延べ面積500㎡超) | 高さ13m・軒高9m以下=簡易的な構造計算 高さ13m超60m以下=高度な構造計算 |

| 2階建て (延べ面積500㎡以下) | 高さ13m・軒高9m以下=仕様規定 高さ13m超60m以下=高度な構造計算 |

| 2階建て (延べ面積500㎡超) | 高さ13m・軒高9m以下=簡易的な構造計算 高さ13m超60m以下=高度な構造計算 |

| 3階建て | 高さ13m・軒高9m以下=簡易的な構造計算 高さ13m超60m以下=高度な構造計算 |

| 4階建て以上 | 高さ13m・軒高9m以下=簡易的な構造計算 高さ13m超60m以下=高度な構造計算 |

| 【改正後】建物規模 | 【改正後】構造計算の必要性と内容 |

|---|---|

| 平屋建て (延べ面積300㎡以下) | 高さ16m以下=仕様規定 高さ16m超60m以下=高度な構造計算 |

| 平屋建て (延べ面積300㎡超) | 高さ16m以下=簡易的な構造計算 高さ16m超60m以下=高度な構造計算 |

| 2階建て (延べ面積300㎡以下) | 高さ16m以下=仕様規定 高さ16m超60m以下=高度な構造計算 |

| 2階建て (延べ面積300㎡超) | 高さ16m以下=簡易的な構造計算 高さ16m超60m以下=高度な構造計算 |

| 3階建て | 高さ16m以下=簡易的な構造計算 高さ16m超60m以下=高度な構造計算 |

| 4階建て以上 | 高さ16m以下=簡易的な構造計算 高さ16m超60m以下=高度な構造計算 |

小規模木造建築物における構造基準の見直し

建物の省エネ性を高める上で、階高の引き上げやトリプルガラスサッシなど建材の重量化、太陽光発電システムなどの荷重が増えてこれまでよりも建物が重くなり、地震や台風などの影響を受けやすくなることが懸念されます。

そこで、今回の改正では木造建築物の仕様に応じて、必要壁量や柱径、その他構造部に関する基準が見直されます。

壁量基準

建物荷重の実態に応じて必要壁量の算定方法が見直されます。

存在壁量として、耐力壁に加え準耐力壁・高耐力壁等も含めた考慮が可能になる点もポイントです。

構造計算による安全性確認が合理化されてこれまでの壁量計算は不要になるケースもあるので、詳細を事前に確認しましょう。

筋交

木材・鉄筋以外の材料や、K型・多段筋交など、建築基準法で認める対象が拡大されます。

また、改正後は国土交通大臣の個別認定を受けた「同等以上の耐力を有する材料」も使用可能です。

柱の小径

現行の建築基準法に明記されている「軽い屋根」「重い屋根」等の区分を撤廃し、建物荷重の実態に応じて柱の小径を算定する方法に変わります。

基礎

無筋コンクリート基礎は廃止され、地盤の種別や建物荷重に関わらず、鉄筋コンクリートの基礎を用いることが義務化されます。

木材利用促進のための防火規定合理化

非住宅分野や中規模以上の建築物における木造化・内装木質化を推し進めるために、以下の点が改正されます。

【改正前】床面積3,000㎡を超える建築物においては、3000㎡ごとに耐火構造体(例:木材を石膏ボードなどの不燃材料で覆う)が必要

【改正後】構造体の燃えしろ設計や防火区画の強化による対策方法も認められる

【改正前】非木造の大規模建築物(床面積3000㎡超)において、壁・柱・床などの全ての部位に例外なく一律の耐火性能が必要

【改正後】防火上他と区画分けした範囲の木造化が可能となる(例:マンションの戸境壁や床・天井スラブで区画分けした内側に、中間床や壁・柱などの木造を採用でき、木を“あらわし”にすることも可能)

【改正前】耐火性能が要求される大規模建築物においては、壁・柱等の全ての構造部材を耐火構造にすることが必要

【改正後】防火規定上の別棟扱いにして棟と棟の間に延焼を遮断する壁を設ければ、低層棟を木造にできる

【改正前】耐火構造の要求性能は、階数に応じて規定される(最上階から階数4以内=1時間耐火性能・最上階から階数5以上14以内=2時間耐火性能)

【改正後】木造の耐火設計ニーズが高い中層建築物で耐火性能基準を合理化(階数5以上9以下の建築物の最下層は90分耐火性能で設計可能)

※上記の改正点は、2024年4月に施行済み(参考:国土交通省|改正建築基準法について)

これらの規定見直しによって、中規模以上建築物における木造化・内装木質化のハードルが低くなります。

既存建物における各種規定に関する特例追加

日本において空き家・空きビル問題は深刻で、住宅においては全国でおよそ820万戸が使われず放置されている状況です。(参考:国土交通省|空き家等の現状について)

そのため、今回の改正では既存建物の省エネ化・長寿命化を推し進め、ストックの積極的な活用を促すことを目的としています。

【建築物の構造上やむを得ない場合における建蔽率・容積率に係る特例許可の拡充、住宅等の機械室等の容積率不算入に係る認定制度の創設】

住宅ストックや既存不適格建築物の活用と省エネ化を促進するため、主に断熱改修や省エネ設備導入をする事例について、「高さ制限・建蔽率・容積率」の特例が追加されます。

これらに該当するケース例は以下の通りです。

- 屋上断熱改修によって高さ制限を超える場合

- 壁の外断熱改修によって容積率の基準を超える場合

- 太陽光発電や太陽熱利用など省エネ設備の屋上設置によって高さ制限を超える場合

- ヒートポンプ給湯器など高効率設備を設置するスペースによって建蔽率や容積率の基準を超える場合

- 日射遮蔽のための庇をつけて斜線規制を超える場合

ただし、特例の対象となるかはプロジェクトによって異なりますので、必ず事前に所管行政へお問い合わせください。

【住宅の採光規定の見直し】

建築物基準法改正(【令和4年6月17日公布】)に伴い、既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化が推進されています。その一つとして「有効採光面積の緩和」があります。

【改正前】住宅の居室床面積の1/7以上の大きさの採光に有効な開口部面積確保が必要

【改正後】原則1/7以上としつつ、一定下で条件(照明設備の追加等)の1/10以上まで必要な開口部の大きさを緩和することが可能

これによって、例えば、都市部を中心に増えている空きビルをシェアハウスなどの集合住宅へ転用できる可能性が高まります。

【既存不適格建築物における増築時等における現行基準の遡及適用の合理化】

これまでは、既存不適格建築物を増改築する場合、例外なく「防火・避難・集団規定」について原則は現行の建築基準法に適合しなくてはいけませんでした。

しかし、今回の改正ではそのハードルが少々引き下げられます。

防火規定

建築物の長寿命化・省エネ化等に伴う一定の改修をする場合に限り、遡及適用(※)の対象外になります。

同敷地内に分棟的に区画分けした建築物のみに増改築する場合は、該当する棟に限り遡及適用の対象とみなされます。

※遡及適用:法令が施行された時点で存在する建築物に対して、遡って新しい規制に適用させること

避難規定

接道義務・道路内建築制限について、建築物の長寿命化・省エネ化に伴う一定の改修をする場合に限り、遡及適用の対象外になります。

集団規定

廊下等の避難関係規定・内装制限・建築材料品質規定に係る部分を増改築する場合は、増改築部分に限って遡及適用の対象となります。(それ以外の部分は不遡及)

特に戸建住宅をはじめとした木造建築物においては建築確認審査の必要書類が増えるため、業務負荷や人材不足は避けられない問題です。

株式会社MAKE HOUSEでは、BIMによる確認申請対応設計図書・実施設計図書作成サービスで皆様の業務をサポートしております。

2025年建築基準法・建物省エネ法改正に伴う懸念点

2025年の建築基準法改正によって、建築事業者、特に中小規模の建築会社は、業務量と内容に大きな変化があると懸念されています。

- 建築確認申請時の書類増加に伴う業務負荷

- 審査内容の増加に伴う建築確認にかかる時間の長期化

- 業務増加による人材不足

- 法改正に対応するための急務な人材教育

- 改正内容が浸透・定着するまでの申請時における不備増加(着工時期の遅延や予算超過を招く)

- 設計者と施工者の打ち合わせ増加

これらの問題解決に寄与すると期待されているのが「BIM(ビルディング・インフォメーション ・モデリング)」です。

BIMソフトやそれと連動するソフトを使用することによって、図面やプレゼン資料作成、工程・コスト管理、確認申請資料作成までの業務を効率化できます。

2026年から漸次的にBIMデータを用いた建築確認申請が行われる予定になっており、それに先立ち特定プロジェクトからBIMの導入を検討している会社も少なくありません。

▶︎おすすめコラム:

BIMとは情報マネジメントのプロセスであり”資産”である

建築基準法改正にも即対応可能なBIMデータ作成サービス

BIM (ビム)とは、設計施工に係る建物情報を1つのシステム上で管理でき、建築士・施工者・建築主が同じ情報を共有できるマネジメントシステムです。

BIMソフトに連動するソフトを活用すると、確認申請に必要な資料からプレゼン資料に活用できる3DパースやVR動画まで、多彩な資料データを効率的に作成できます。

設計者・施工者の意思疎通がスムーズになり、施主へプランを視覚化して伝えられる点が大きなメリットです。

それに加えて、BIMによって建築確認申請のペーパーレス化が進み、資料作成(作図)業務の効率が向上すると期待されています。

ただし、実務レベルでBIMソフトを使いこなせるようになるまでには、技術取得のための時間と費用を要します。

「いつからBIMへ切り替えるか判断できない」「日頃の業務に追われてBIMを導入できない」「BIM導入のメリットを体感したい」という方は、特定プロジェクトから段階的にご採用ください。

株式会社MAKE HOUSEのMAKE DoCでは、以下の資料作成サービスを提供しております。

- 2025年法改正に対応した「申請図」

- 建物施工段階でも活用できる便利な「実施図」

- 積算手間を減らせる「エクセル数量一覧データ」

- 構造計算データを情報化・可視化できる「構造計算モデル」(株式会社NCNとの連携)

- 建築物省エネ法への適合性を確認できてプラン打ち合わせにも活用できる「省エネ計算」(株式会社NCNとの連携)

※納品実施図例・セット料金についてはこちらをご覧ください。

上記に加えて、以下のオプションサービスも取り揃えております。

- 敷地・地盤調査

- 基本設計

- 確認申請代行

- 設備図作成

- 設計監理

- 3Dパース・360°VR・日照シミュレーション動画・プロモーション動画などの作成(MAKE ViZ)

※MAKE ViZをご依頼の場合はセット割引がございます。

「業務の効率化」と「勝てるプレゼン」のどちらもお求めの方は、ぜひ株式会社MAKE HOUSEのサービスをご採用ください。

▶︎おすすめコラム:

「MAKEDoC」でBIMモデルから確認申請図書を作成する

まとめ

2025年4月に控えている建築基準法改正後は、建物に高い省エネ性が求められ、設計業務の内容にも影響します。

特にこれまで詳細な構造計算を必要としなかった2階建て以下の木造住宅を手がけてきた会社にとっては、大きな変化と言って間違いありません。

確認申請における書類作成などの業務負荷を軽減し、より効率的に受注獲得に繋げたい方は、ぜひBIMの導入を検討してみましょう。

「BIMについて詳しく知りたい」「BIMでどのように業務の可能性が広がるのか知りたい」という方は、お気軽に株式会社MAKE HOUSEまでお問い合わせください。