脱炭素 ・カーボンニュートラルは、環境問題対策として世界的なテーマとなっています。

しかし、これらの違いや具体的な取り組みについてはあまり社会へ浸透していません。

そこで今回は、脱炭素 ・カーボンニュートラルの違いやそれぞれの定義、取り組み例を紹介します。

建築業界が取り組むべき課題や環境配慮建築のポイントについてもお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。

● 日本では、様々な分野において脱炭素とカーボンニュートラル実現に向けた取り組みが行われています。

●「株式会社MAKE HOUSE」は、構造計算された耐震性の高い木造建築を実現するための独自建築システムである「SE構法」を提供する「株式会社エヌ・シー・エヌ」のグループ会社で、BIMデータの作成サービスなどを通じて、企業様のGX・DXをサポートしております。

Contents

脱炭素・カーボンニュートラルそれぞれの定義と違い

脱炭素とカーボンニュートラルはどちらも気候変動や地球温暖化対策における重要なキーワードで、温室効果ガス削減に向けた標語です。

ただし、脱炭素とカーボンニュートラルには少々意味に違いがあります。

脱炭素

二酸化炭素の排出量ゼロを目指す取り組みを指します。

カーボンニュートラル

二酸化炭素の排出量を“プラスマイナス”ゼロにすることを目指す取り組みを指します。

プラスマイナスゼロとは、二酸化炭素の排出量を減らしつつ、排出してしまった二酸化炭素を様々な方法で吸収・固定・除去して相殺し、実質的にゼロを目指すという意味です。

(引用:環境省|カーボンニュートラルとは)

どちらも二酸化炭素を削減する目的は同じですが、そのプロセスに違いがあります。

カーボンニュートラルを実現するための方法が脱炭素であるということです。

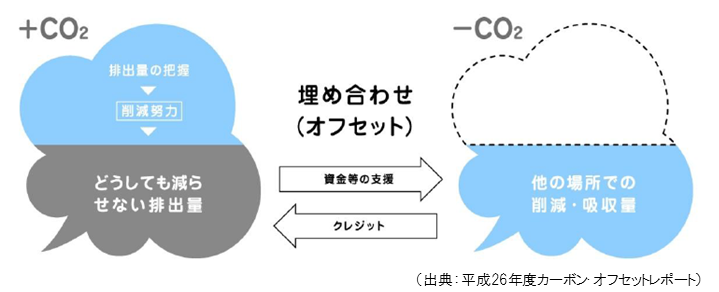

脱炭素・カーボンニュートラルと同じく多くのシーンで使われる「カーボンオフセット」は、二酸化炭素排出量をできるだけ抑制し、どうしても減らせない排出量を経済的な投資などで埋め合わせる取り組みを指します。

具体的なカーボンオフセットの事例として、森林保護や再生可能エネルギーの活用が挙げられます。

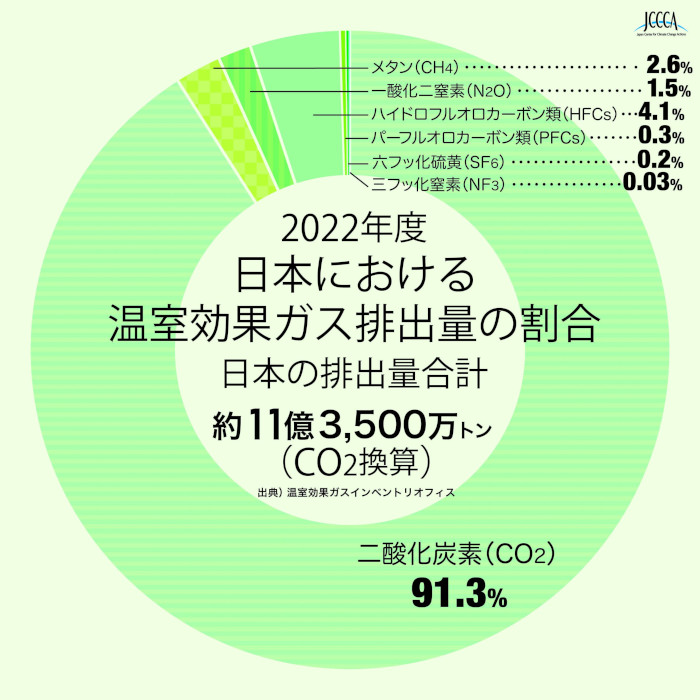

脱炭素・カーボンニュートラルの削減対象となる温室効果ガスとは

温室効果ガスと聞くと真っ先に思い浮かぶのが二酸化炭素(CO2)ですが、実はその他のガスも脱炭素・カーボンニュートラルの対象とされています。

温室効果ガス(Greenhouse Gas・GHG)は地球温暖化対策の推進に関する法律(第2条)で7種類に定義付けられており、それぞれ地球温暖化に対する影響が異なる点がポイントです。

| 温室効果ガス | 地球温暖化係数(※) |

|---|---|

| 二酸化炭素(CO2) | 1 |

| メタンガス(CH4) | 25 |

| 一酸化二窒素(N2O) | 298 |

| ハイドロフルオロカーボン(HFC)のうち政令で定めるもの | 1,430など (ガスの種類によって変動) |

| パーフルオロカーボン(PFC)のうち政令で定めるもの | 7,390など (ガスの種類によって変動) |

| 6フッ化硫黄(SF6) | 22,800 |

| 3フッ化窒素(NF3) | 17,200 |

※地球温暖化系数(GWP):温室効果ガスそれぞれの温室効果レベルを示す値で、最も排出量の多い二酸化炭素を1とし、それに対して何倍の影響力があるかを表す。

二酸化炭素(CO2)

エネルギーを作り出すために石炭や石油などの化石燃料を燃やしたり、人間の生活で多く発生する木材・紙・プラスチックなどの廃棄物を焼却処分したりすると発生する気体物質です。

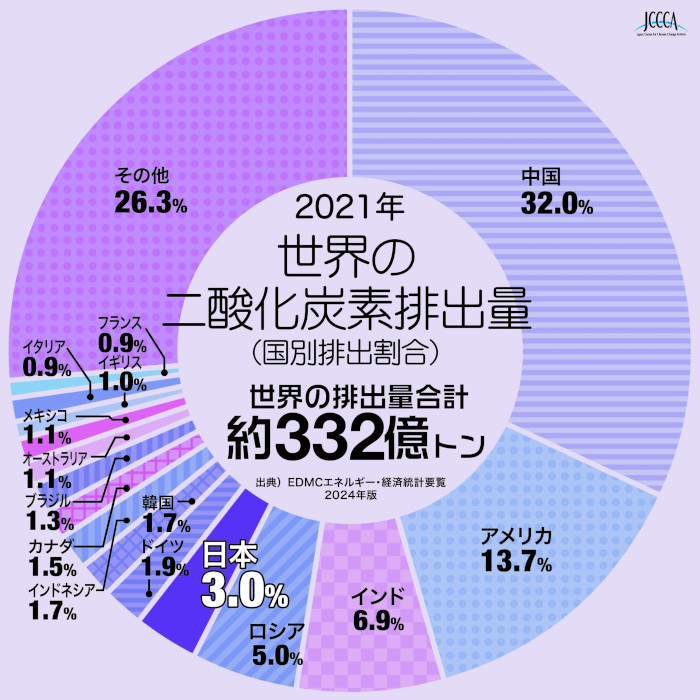

日本においては排出される温室効果ガスの91.3%が二酸化炭素で、全世界の総排出量3.0%相当になります。

メタンガス(CH4)

メタンガスは天然ガスの主成分で、都市ガスなどにも含まれます。

水田や埋め立て地、化石燃料の発掘場から自然発生するほか、家畜のゲップや糞尿など人間の生活に関わる発生量も少なくありません。

一酸化二窒素(N2O)

農耕地の土壌や家畜、工業活動で使用される化学物質などから発生し、温室効果は二酸化炭素の約300倍の気体物質です。

ハイドロフルオロカーボン(HFC)のうち政令で定めるもの

炭素・水素・フッ素原子で構成された有機フッ素化合物の一種で、冷媒や発泡剤・洗浄剤に含まれる気体物質です。

政令で定めるものには、フロン(CFCs)や代替フロン(HCFCs)が含まれます。

パーフルオロカーボン(PFC)のうち政令で定めるもの

炭化水素の水素原子をフッ素原子に置き換えた有機化合物で、半導体の製造プロセスに用いられます。

発生割合は温室効果ガス総排出量の1%未満ですが、地球温暖化係数は7,000を超え、オゾン破壊の大きな要因とされています。

6フッ化硫黄(SF6)・3フッ化窒素(NF3)

6フッ化硫黄は主に変圧器や電化製品に封入される絶縁ガスとして用いられ、3フッ化窒素と共に半導体や液晶の製造プロセスに使用される気体物質です。

強力な温室効果ガスとして、世界で使用が厳しく制限されています。

日本における脱炭素・カーボンニュートラルの目標|世界との違い

脱炭素・カーボンニュートラル実現に向けて、日本や世界各国はそれぞれ中長期目標を設定しています。

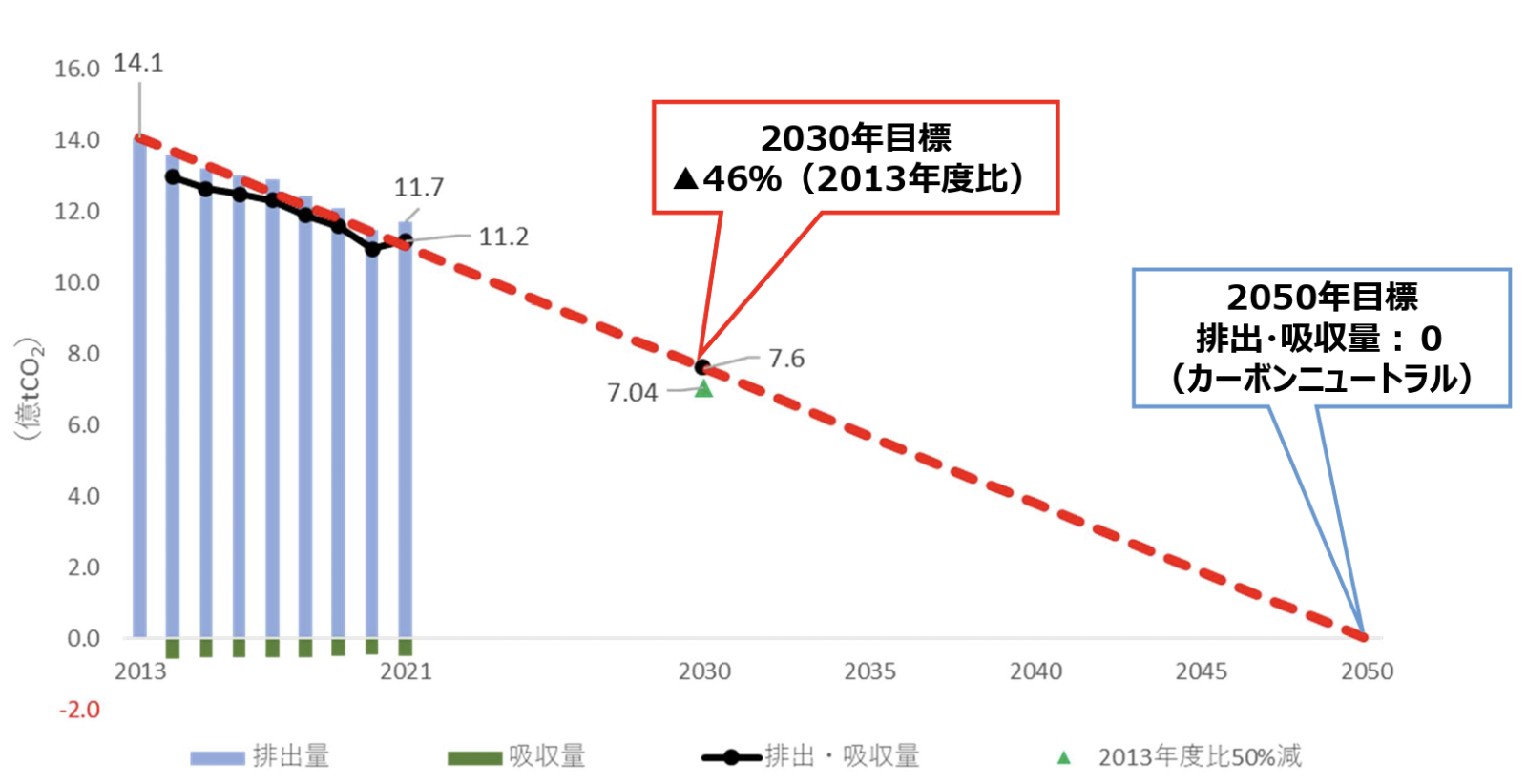

日本の中長期目標

日本政府は、脱炭素・カーボンニュートラル実現に向けた目標として、以下の宣言をしています。

脱炭素

2030年までに、温室効果ガス排出量マイナス46%(2013年度比)を目指し、50%削減に向けて更なる挑戦を続けていくとしています。(参考:国土交通白書 2022)

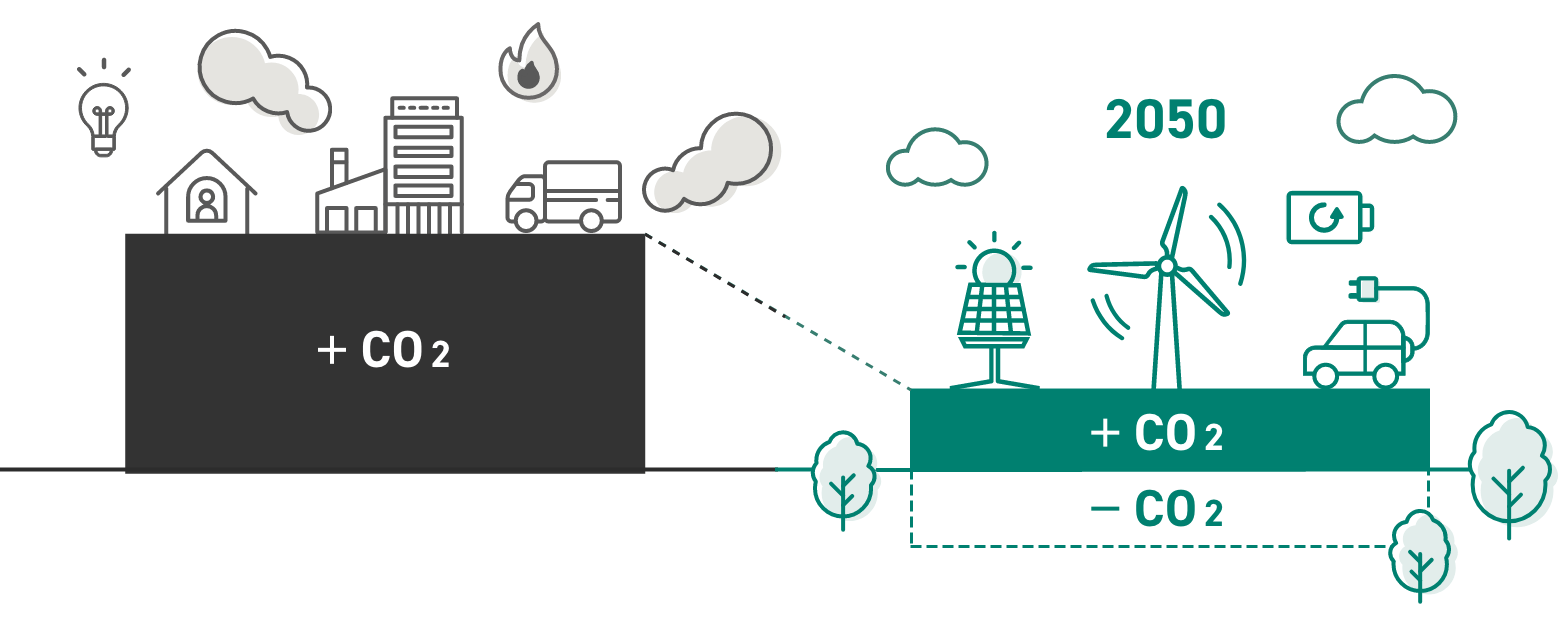

カーボンニュートラル

2020年10月に、「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロ(プラスマイナス・ゼロ)にする」ことを宣言しています。

(参考:環境省|カーボンニュートラルとは)

政府の公表によると、2030年・2050年それぞれの目標に対する進捗状況は“グラフ上”順調に見えますが、これまでの推移を2050年まで継続できるかは疑問視されています。

日本と世界各国の中長期目標の違い

世界の中でも温室効果ガスの排出が多い国は日本に加えて、EU・アメリカ・中国・インドです。(参考:全国地球温暖化防止活動推進センター|データで見る温室効果ガス排出量(世界))

日本とこれらの国が宣言している脱炭素やカーボンニュートラル実現に向けた中長期目標を比較してみましょう。

| 国 | 中長期目標 |

|---|---|

| 日本 | ・2030年までに温室効果ガス排出量マイナス46%(2013年度比)を目指し、マイナス50%に向けて挑戦を続ける ・2050年にカーボンニュートラル実現を目指す |

| イギリス | ・2030年までに少なくとも温室効果ガス排出量マイナス68%(1990年比、2013年比マイナス55%)、2035年までにマイナス78%(1990年比、2013年比マイナス69%)を目指す ・2050年にカーボンニュートラル実現を目指す |

| アメリカ | ・2030年までに温室効果ガス排出量マイナス50〜52%(2005年比、2013年比マイナス45〜47%) ・2050年にカーボンニュートラル実現を目指す |

| 中国 | ・2030年までにCO2排出量を削減に転じさせ、GDP当たりのCO2排出量をマイナス65%(2005年比)を目指す ・2060年にカーボンニュートラル実現を目指す |

| インド | ・2030年までにGDP当たりCO2排出量をマイナス45%(2005年比)を目指し、発電設備容量の50%を非化石燃料へ切り替える ・2070年にカーボンニュートラル実現を目指す |

各国の取り組みを比べると、排出量削減の対象を温室効果ガス全体に定めている国と、二酸化炭素(CO2)のみに限定している国に分かれます。

また、最終目標であるカーボンニュートラル実現という長期目標の達成年数も異なります。

この背景には1997年の京都議定書にあるとされており、先進国のみを削減義務の対象とし、アメリカや中国、インドが削減義務を負わないことが問題視されました。

しかし、2015年のパリ協定は国際条約として法的拘束力があり、各国は5年ごとに温室効果ガス(二酸化炭素)の排出削減目標(NDC)策定・提出が義務化されています。(参考:国際研究開発法人 国立環境研究所|パリ協定、採択!その内容とは?)

※各国の排出削減目標には法的拘束力なし

ただし、世界第2位の二酸化炭素排出国であるアメリカが2017年にパリ協定から離脱し、再び2021年に復帰しているように、今後も世界各国の動向が注目されています。

脱炭素・カーボンニュートラル実現に向けた日本の取り組み

日本は2013年以降、着々と温室効果ガス・二酸化炭素排出量を減らしており、今後もその動きは継続されます。

では、日本で行われている具体的な取り組みを紹介します。

ネガティブエネミッションの促進

ネガティブエミッションとは、大気中に含まれる二酸化炭素を積極的に回収して削減する取り組みを指します。

CCS(二酸化炭素回収・貯留)もネガティブエネミッションの一種です。

具体的な方法は以下の通りです。

- 都市の緑化を促進し、植物の光合成によって二酸化炭素を吸収する

- 大気中の二酸化炭素を地中深く貯留する

- 大気中の温室効果ガスを特殊フィルターで除去する

カーボンプライシングの実施

カーボンプライシングとは、企業などが排出する二酸化炭素に価格をつけてやりとりする仕組みです。

カーボンプライシングの3本柱は以下の通りです。

炭素税

2012年に導入され、企業などが排出した二酸化炭素に対して課税する

二酸化炭素排出量取引制度

企業ごとに排出量上限を決め、それを超過する企業と下回る企業で二酸化炭素排出量を売買する

クレジット取引

企業努力による二酸化炭素削減を価値とみなし、証書化して売買する

(参考:経済産業庁資源エネルギー庁|脱炭素に向けて各国が取り組む「カーボンプライシング」とは?)

GX投資・ESG投資

GX投資・ESG投資はどちらも政府や企業が環境配慮を推進するために資金を投じることを指します。

GX投資

政府や企業が化石燃料から再生可能エネルギーなどのクリーンエネルギーへ転換する取り組みに対して行われる投資(参考:経済産業省|GX実現に向けた今後の取組)

ESG投資

環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)に対する取り組みを評価して行われる投資

近年、脱炭素・カーボンニュートラルの実現性を高めるための技術開発や、実装段階での実施状況が企業投資において重要視されています。

世界各国でGX投資額は増えており、官民合わせて10年間で日本は「約150兆円」、EUは「約140兆円」、アメリカは「約3,690億ドル」の投資を目標としているというデータもあるほどです。

再生可能エネルギー利用の促進

東京都などで2025年4月より新築建築物(延床面積2,000㎡未満)へ太陽光パネルの設置が実質義務化されます。(参考:広報東京都2023年1月号)

そのほかにも、遊休農地を活用したソーラーシェアリング事業など、自治体ごとに土地の特性を踏まえて様々な取り組みが行われています。

木材利用の促進

木材需要の約40%を占める建築分野を中心に、木材利用が促進されています。

木材利用が進むと、森林循環(※)が活性化し、二酸化炭素吸収量が増えると期待されているためです。

※森林循環:森林の「植林・間伐・主伐・利用・再植林」というサイクルを指し、木々が成長の過程で多くの二酸化炭素を吸収するとされている。

2010年には「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定され、2021年には「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」へ改正され、公共建築物だけではなく建築物全般にまで木材利用が推奨されています。(参考:林野庁)

また2022年に交付された改正建築基準法では、防火・構造に関する規定が合理化されて、中大規模建築物における木造化・内装木質化のハードルが下がりました。

▶︎おすすめコラム:

2025年改正建築基準法|重要ポイントをわかりやすく解説、懸念点解決策も

建物の省エネ化

建築・建設に係る二酸化炭素排出量は、全産業の40%程度を占めます。

- 建設資材の製造時=8.3%

- 建築資材のニ次加工時=3.6%

- 建築資材の輸送時=5.1%

- 業務部門に当たる建物の運用時=11.4%

- 家庭部門に当たる住宅の運用時=13.0%

そのため、建築材料製造及び輸送から、施工、建物運用(利用)、解体撤去処分と建物の生涯を通じて、脱炭素化することが求められています。(参考:いま、建設業に求められるサプライチェーンC02削減)

具体的な取り組み例は以下の通りです。

- 建築基準法・建築物省エネ法の改正によって、2025年4月以降は全ての新築建物への省エネ基準適合が義務化される

- ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)の普及を促進させるための、補助金制度・減税制度が実施される

また、これからの時代はコンペや商談の際に、建物の省エネ性が重要なアピールポイントになると言っても過言ではありません。

そのような変化に即時対応し、受注拡大したい建築会社様におすすめなのが「BIM」の活用です。

改正建築基準法や省エネ計算に係る作業効率向上の鍵は“BIM”にあり

BIM (ビム)とは、設計施工に係る建築情報を共有化・管理し、建築士・施工者・建築主が同じ情報を共有できるマネジメントプロセスです。

BIMソフトと連動するソフトを活用すると、確認申請に必要な資料からプレゼン資料に活用できる3Dパース、VR動画まで、多彩な資料データを効率的に作成できます。

設計者・施工者の意思疎通がスムーズになり、施主へもプランを視覚化して伝えられる点が大きなメリットです。

それに加えて、BIMによって建築確認申請のペーパーレス化が進み、申請図書類等を作成する業務の効率が向上すると期待されています。

ただし、実務レベルでBIMソフトを使いこなせるようになるまでには、技術取得のための時間と費用を要します。

「いつからBIMへ切り替えるか判断できない」「日頃の業務に追われてBIMを導入できない」「BIM導入のメリットを体感したい」という方は、特定プロジェクトから段階的にご採用ください。

株式会社MAKE HOUSEのMAKE DoCでは、以下の資料作成サービスを提供しております。

- 2025年法改正に対応した「申請図」

- 建物運用段階でも活用できる便利な「実施図」

- 積算手間を減らせる「エクセル数量一覧データ」

- 構造モデルを情報化・可視化できる「構造計算モデル」(NCNと連携)

- 建築物省エネ法への適合性を確認できてプラン打ち合わせにも活用できる「省エネ計算」(NCNと連携)

※納品実施図例・セット料金についてはこちらをご覧ください。

上記に加えて、以下のオプションサービスも取り揃えております。

- 敷地・地盤調査

- 基本設計

- 確認申請代行

- 設計監理

- 3Dパース・360°VR・日照シミュレーション動画・プロモーション動画などの作成(MAKE ViZ)

※MAKE ViZをご依頼の場合はセット割引がございます。

「業務の効率化」と「勝てるプレゼン」のどちらもお求めの方は、ぜひ株式会社MAKE HOUSEのサービスをご採用ください。

▶︎おすすめコラム:

「MAKEDoC」でBIMモデルから確認申請図書を作成する

まとめ

脱炭素・カーボンニュートラルどちらも、地球環境の持続可能性を高めるSDGs実現に向けて欠かせないキーワードです。

日本では、様々な産業において脱炭素・カーボンニュートラル実現に向けた取り組みがなされていますが、その中でも建築・建設業界の影響は大きいとされています。

建築基準法などの法改正に伴う業務負荷を軽減したい方や、より受注確率を上げたい方は、ぜひBIMの導入を検討してみましょう。

「BIMについて詳しく知りたい」「BIMでどのように業務の可能性が広がるのか知りたい」という方は、お気軽に株式会社MAKE HOUSEまでお問い合わせください。