BIMソフトを業務に取り入れる会社が徐々に増え始めています。

しかし、まだまだBIMの本質や3D CADとの違いについて誤解している方は少なくありません。

そこで今回は、BIMデータ作成サービスを提供している株式会社MAKE HOUSEが、BIMソフトの基本機能や従来のCADソフトとの違い、BIMを業務へ取り入れる際のポイントについて詳しく解説します。

主要BIMソフトの特徴・価格一覧も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

● BIMソフトを業務へ導入する際は、CADとの違いや機能を理解し、メリット・デメリットの両方を踏まえることが重要です。

●「株式会社MAKE HOUSE」は、構造計算された耐震性の高い木造建築を実現するための独自建築システムである「SE構法」を提供する「株式会社エヌ・シー・エヌ」のグループ会社で、BIMモデルや3Dパースの作成サービスを通じて企業様のDX化をサポートしております。

Contents

BIMソフトとは|基本機能・互換性・3D CADとの違い

BIM (ビム)とは、設計施工に係る図面データを1つのシステム上で管理でき、建築士・施工者・建築主が同じ情報をオンライン共有できるマネジメントシステムです。

2023年より国土交通省は公共事業におけるBIMソフトの導入を開始し、大手ゼネコンをはじめとした企業が既に現場へ導入しています。

国土交通省がBIMの導入を推進している理由は、日本の建築業界が抱える3つの問題点にあります。

- 建設技能労働者や一級建築士の高齢化

- 全産業と比較した場合の生産性の低さ

- 設計・施工現場における長時間労働

政府は建築のDX化(※)を進めるロードマップを策定していており、2026年春からBIMデータによる建築確認申請が開始され、2028年には公共・民間問わず全大規模プロジェクトへの実質的BIM化を目指しています。

現在では、この動きに先立って、中小規模建築物や戸建住宅を手がける建築会社がBIMソフトを導入するケースは決して少なくありません。

※DX:デジタルトランスフォーメーションの略称で企業がデジタル技術を活かして、業務フローを変革する取組全般

参考:国土交通省|建築BIM加速化事業|建築BIMの意義と取組状況

BIMを業務へ導入するにあたってまず知っておくべき点は、BIMソフトの基本機能です。

基本機能・互換性

BIMソフトとそれに連動する附帯ソフトを活用すると、以下の作業を行えます。

- 平面図・断面図・立面図・設備図・意匠図などの2D図面作成

- 建物の3Dモデル作成と確認(ウォークイン・ウォークスルーも可能)

- 建築資材の仕様情報などの閲覧

- 建築資材の数量確認

- 建築資材の発注書や見積書作成

- 確認申請書類作成

- 省エネ計算

BIMソフトを導入する最も大きなメリットは、プロジェクト関係者がオンラインシステム上でデータシェアリングできる点です。

BIMソフトで作成したモデルは、複数人が別々の箇所を同時編集できるため、作業時間短縮と双方での進捗状況確認を簡単にできます。

ちなみに、BIMソフトごとにそれぞれの拡張子がありますが、世界で標準フォーマットとされているのは「IFC」ファイルです。

IFC(Industry Foundation Classes)ファイル形式とは、建築業界でオブジェクト(窓・ドアのような要素)を交換するための国際的標準フォーマットで、プロジェクトに関わる会社が使用しているBIMソフトが異なる場合でも、IFCへ変換すればデータのやり取りが可能になります。

3D CADソフトとの違い

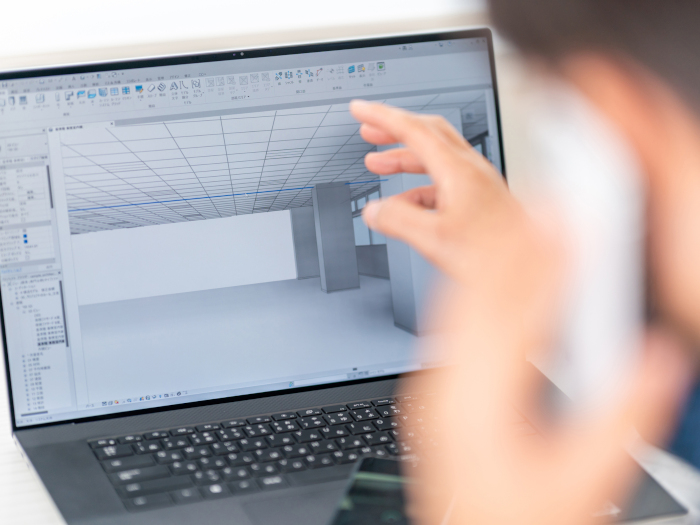

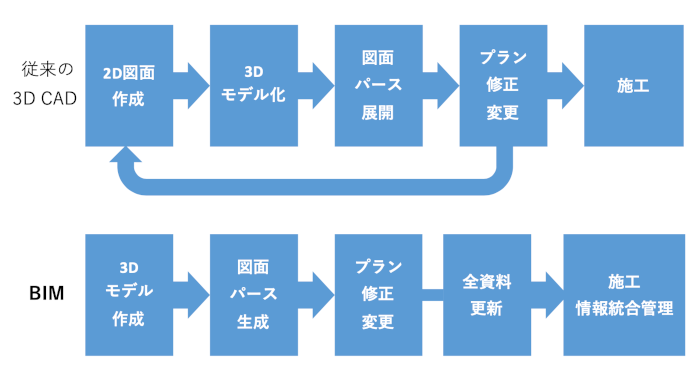

BIMはプランを3Dで視覚化できるため従来のCADと混同されがちですが、基本的な概念が大きく異なります。

2D CAD

線や図形オブジェクトを組み合わせて、平面図・立面図・断面図などをそれぞれ別々に作成するツールです。

3D CAD

2D・3D情報どちらも含まれるオブジェクトを組み合わせ、2D図面から3Dモデルを作成するツールです。

ただし、意匠図や施工図の作成は個別の作業が必要で、プラン変更などの際には図面相互間での細かい調整が必要になります。

3DCADデータにはサイズ以外の属性情報は含まれず、あくまでも視覚的にプレゼンするためのツールです。

BIM

2D図面を3D化するだけではなく、作図初期段階より建築材料について高さ・厚み・材質などの属性情報を持つ3Dオブジェクトを用いるソフトウェアです。

構造図・設備図・電気配線図・意匠図がすべて3Dモデルにリンクし、これまでのような図面調整におけるヒューマンエラーのリスクを抑えられて、修正時も全ての図面が一斉に更新されます。

3DCADで作成するモデルは、あくまでプランのビジュアライゼーション(視覚化)を実現するための物であるのに対して、BIMソフトはその機能に各オブジェクトに属性情報が加わります。

BIMソフトの拡張機能や連携するソフトウェアによって、以下のような活用も可能です。

- 日線・逆日影・斜線・天空率計算

- 熱流体などの環境計算

- 構造計算

- 建築積算

- 3Dプリンター・3Dスキャナー、ビューワー、VRデータ作成

- 自社の仕様に合わせたBIMパーツ作成

ただし、これらのオプション機能まで使いこなせるようになるまでには、かなりの時間を要します。

▶︎おすすめコラム:

建築ビジュアライゼーションの進化と可能性|BIMがもたらす設計プロセスの革新

おすすめBIMソフトウェア一覧|特徴・値段・無料版期間

BIMソフトにはいくつかの種類があり、それぞれ適した利用分野や特性が異なります。

Autodesk社「Revit」

RevitはアメリカのAutodesk社が開発したBIMソフトで、大手ゼネコンで最も導入されているソフトウェアです。

このソフトだけでビジュアライゼーション・設計製図・建築施工に関わるBIMデータ作成を網羅できる点が特徴です。

意匠・構造・設備・施工・監理業務などに対応できることから、汎用性の高いBIMソフトと言えます。

建築・建設業界で広く使われているAutoCADと同社製であることから、データの互換性が良い点もポイントです。

| 設計における主な利用分野 | 意匠・構造・設備 |

| 無料版 | あり(30日間) |

| 価格 | サブスク:53,900円/月・427,900円/年・1,155,000円/3年 (ソフト購入プランなし) |

| 対応OS | Windowsのみ(macOSでは使用不可) |

GRAPHISOFT社「ARCHICAD」

ARCHICADはハンガリーのGRAPHISOFT社が開発した“世界初”のBIMソフトで、販売開始から既に30年以上経っていることから、機能が洗練されていて操作しやすいとの定評があります。

そのため、国内外で大きなシェアを占めているソフトウェアです。

最初から3Dモデルを作成でき、3Dオブジェクトの内部ライブラリが充実しているため、ラフプランの段階からビジュアライゼーションを活用してプレゼンできます。

そのため、特に意匠設計との相性が良いとされています。

| 設計における主な利用分野 | 意匠・構造・設備 |

| 無料版 | あり(30日間) |

| 価格 | サブスク:62,040円/月・434,610円/年・1,173,447円/3年 (ソフト購入プランなし) |

| 対応OS | Windows・mac |

福井コンピュータアーキテクト「GLOOBE」

おすすめBIMソフトの中で唯一日本企業が開発したBIMソフトが、GLOOBEです。

海外企業製のソフトと異なり、日本の建築基準法に対応しており製品や寸法も日本規格に連動している点が大きな魅力と言えます。

| 設計における主な利用分野 | 意匠 |

| 無料版 | あり(30日間) |

| 価格 | 購入:858,000円〜 サブスク:198,000円/年〜 |

| 対応OS | Windowsのみ(macOSでは使用不可) |

A&A社「Vectorworks」

Vectorworksとは、アメリカのA&A社が開発した汎用CADソフト兼BIMソフトです。

他のソフトと比べるとリーズナブルで、操作がシンプルなので初心者向けである点が特徴です。

主に意匠設計を業務とするデザイン系事務所で使われ、施工・監理業務においては使いづらいので注意しましょう。

| 設計における主な利用分野 | 意匠 |

| 無料版 | あり(30日間) |

| 価格 | 購入:523,600円~ (サブスクプランなし) |

| 対応OS | Windows・mac |

各社ソフト機能・値段比較

| ソフトの種類 | 利用分野 | 価格 | 対応OS |

|---|---|---|---|

| Revit | 意匠・構造・設備 | サブスクのみ 53,900円/月 427,900円/年 1,155,000円/3年 | Windowsのみ |

| ARCHICAD | 意匠・構造・設備 | サブスクのみ 62,040円/月 434,610円/年 1,173,447円/3年 | Windows・mac |

| GLOOBE | 意匠 | 購入:858,000円〜 サブスク:198,000円/年〜 | Windowsのみ |

| Vectorworks | 意匠 | 購入のみ 523,600円~ | Windows・mac |

初めてBIMソフトを使う方は、まず基本機能や操作環境を確認し、いくつかのソフトの無料版を試してみる方法がおすすめです。

「自社の業務内容に合うか」や、「使いやすいか(操作できそうか)」などがチェックポイントです。

対応OSが限定されているソフトを導入する場合、ソフトの購入に加えてOSの入れ替えなどに費用がかかるため注意しましょう。

▶︎おすすめコラム:

BIMソフトの選び方-デジタル時代の建築設計を支えるツール群

BIMソフト導入のメリット

ここで改めてBIMソフトを業務に導入するメリットを紹介します。

- 設計の初期段階からプランを視覚的に確認・検討できる

- 設計の初期段階から施主・設計者・施工者の合意形成がスムーズ

- プラン変更などに伴う品質安定性と効率化を保てる(プランの不整合やミスの防止)

- プランを設計初期段階から視覚化できるため、干渉チェック(※)のクオリティが高まり、出戻りを減らせる

- 製図やその他資料の作成作業やプラン変更にかかる作業時間、コストを削減できる

- BIMソフトのカスタマイズによって省エネ計算など業務内容に合わせた機能を追加できる

- 運用段階においても建設時の情報をメンテナンス計画などに活用できる

- 建築確認申請におけるBIM図面審査(※)によって、作業時間を減らせる

※干渉チェック:設計の段階で構造体同士の重複やぶつかりを検証し、正しく施工できるか確認する作業

※BIM図面審査:2026年春から、建築確認申請の際にBIMで作成した図面の審査が開始し、2029年には本格的なBIMデータ審査が始まる予定

BIMソフトは基本的な設計業務に加えて、拡張機能や連携ソフトにより、一次エネルギー消費量や外皮の断熱性基準への適合性も速やかに確認できます。

また、BIMデータは中長期的なメンテナンス計画を作成・管理する上でも活用できることから、「施主(建築主)の資産になる」と言っても過言ではありません。

▶︎おすすめコラム:

BIMとは情報マネジメントのプロセスであり”資産”である

BIMソフト導入前に知っておくべきデメリット・注意点と解決策

BIMソフトの導入には作業効率や設計精度の向上などのメリットがあります。

しかし、同時に導入前に知っておくべきデメリットがあるので注意しましょう。

デメリット・注意点

BIMソフトは設計業務においてこれまで利用してきたCADとは“似て非なるもの”です。

既にCADを使いこなしている方でもBIMをすぐに操作できるとは限りませんので注意しましょう。

- 操作が難しく、独学での習得が難しい

- 実務レベルで使いこなせるまでに期間がかかる

- 初期の導入コストが高い(パソコンのスペック・メモリ量アップ、ソフトウェア購入費用、情報管理やセキュリティシステムの構築、人材育成費用など)

- 自社の業務内容に合わせたBIMソフトのプログラマビリティ(機能拡張・カスタマイズ)が必要

これらの点から、中小規模の企業では導入と通常業務の両立が難しく、BIMへ切り替えるタイミングを決めかねているケースは珍しくありません。

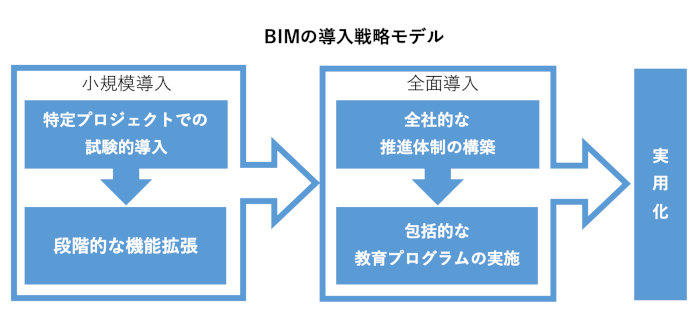

解決策と導入のおすすめフロー

業務ソフトをある日突然CADからBIMへ全面切り替えすることはあまり現実的とは言えません。

試行・展開・定着とステップを踏み段階的に導入を進めましょう。

試行段階

- 基本的な機能の習得

- 業務フローの見直し

▶︎小規模なプロジェクトを対象に基本的な機能の習得に集中し、業務フローを見直す

展開段階

- 成功事例を基にした範囲拡大

- スタッフトレーニングの本格化

- 社内標準の整備

▶︎初期の成功体験を基に利用範囲を徐々に広げて理解を深める

定着段階

- 全社的な活用

- 高度な機能の活用

- 他社との連携強化

▶︎全面導入を目指す

施工段階ではまずBIMのデータ作成を外注し、ミニマルスタートする方法がおすすめです。

小規模導入から全面導入に移行する中で実際のデータを操作しながらBIMの使い方を学習すると、より実務的な知識が身につきます。

全面導入の際には、補助金を利用してコストを抑えましょう。

建築BIM加速化事業(令和7年度の実施は未定)は、以下の経費に対して補助を受けられます。

- BIMソフトウェア利用費

- BIMソフトウェア関連費(PCリース料等)

- CDE(※)環境構築費、利用費

- BIMコーディネーター(※)の人件費

- BIM講習の実施費用

- BIMモデラー(※)の人件費(施工BIMにおいてBIMマネジャーの作業を支援するものに限る)

※CDE:建設プロジェクトにおけるクラウドベース

※BIMコーディネーター:プロジェクトにおいて、BIMモデルの作成や運用を取りまとめる人材

※BIMモデラー:BIMソフトを扱う技術を持つ人材

BIMモデル作成はMAKE HOUSEへお任せください

株式会社MAKE HOUSEのMAKE DoCでは、「平面図(CADもしくは手描き)・立面図・敷地配置図・仕様表・御社作図の仕様が分かる過去図面など」をご提出いただき、以下の資料作成を提供しております。

- 2025年法改正に対応した「申請図」

- 建物運用段階でも活用できる便利な「実施図」

- 3D視覚化により施工不良や現場ロスを削減できる「設備図」

- 積算手間を減らせる「エクセル数量一覧データ」

- 構造モデルを情報化・可視化できる「構造計算データ」

- 建築物省エネ法への適合性を確認できてプラン打ち合わせにも活用できる「省エネ計算データ」

※納品実施図例・セット料金についてはこちらをご覧ください。

上記に加えて、以下のオプションサービスも取り揃えております。

- 敷地・地盤調査

- 基本設計

- 確認申請代行

- 設備図作成

- 設計監理

- 3Dパース・360°VR・日照シミュレーション動画・プロモーション動画などの作成(MAKE ViZ)

※MAKE ViZをご依頼の場合はセット割引がございます。

弊社のサービスをご利用いただくことにより、以下のメリットを得られます。

- BIMを活用したプレゼンによって他社と差別化できる

- パースによって効果的でインパクトのあるプレゼンをできる

- 操作技術を習得する前から事例のBIM化を始められる(将来に向けた準備をすすめられる)

- 試行段階におけるBIM導入コストを削減できる

- 実際のBIMモデルを使って社員教育できる

「いつからBIMへ切り替えるか判断できない」「日頃の業務に追われてBIMを導入できない」「BIM導入のメリットを体感したい」という方は、特定プロジェクトからの部分的なBIM導入がおすすめです。

業務の効率化・勝てるプレゼンのどちらもお求めの方は、ぜひ株式会社MAKE HOUSEのサービスをご採用ください。

▶︎おすすめコラム:

「MAKEDoC」でBIMモデルから確認申請図書を作成する

まとめ

BIMソフトにはいくつかの種類があり、業務内容や予算によって適したソフトは異なります。

BIMソフトを業務へ導入する際は、CADとの違いや機能を理解し、メリット・デメリットの両方を踏まえることが重要です。

BIMソフトを段階的に業務へ導入したい方には、株式会社MAKE HOUSEのBIMデータ作成サービスをご利用ください。

プロにBIMデータの作成を依頼することで、初期導入や人材育成にかかるコストを削減できるだけではなく、クライアントへ付加価値を提供できます。

「BIMについて詳しく知りたい」「BIMでどのように業務の可能性が広がるのか知りたい」という方は、お気軽に株式会社MAKE HOUSEまでお問い合わせください。