建築・設計の現場で「BIM」という言葉は日を追うにつれて一般化してきています。

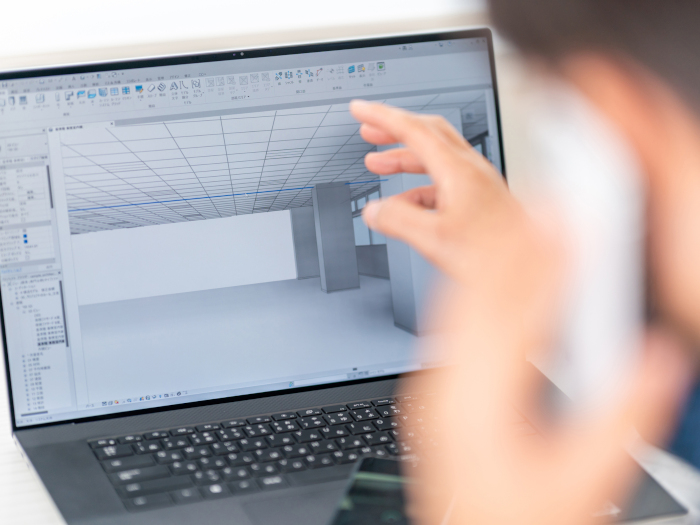

しかし、「BIMとは何か?」と問われたとき、多くの実務者が「3次元の建物モデルを作るソフトウェア」という認識に留まっているのが現状ではないでしょうか。

また、「そもそもBIMとは何か?」という方も少なくないでしょう。

そこで今回は、BIMの定義や本質について解説します。

「BIMについての概要を知りたい」「BIM導入を検討しているが、何から始めたらいいか分からない」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

● 国際的な定義は「BIM=情報マネジメントのプロセス」という”こと”に焦点を当てています。

●「株式会社MAKE HOUSE」では、国際標準規格の考え方を踏まえ「BIM=国際的な定義に沿った情報マネジメントのプロセス」として捉えています。

Contents

BIMの意味とは|国内外で異なる2つの定義

BIMとは、Building Information Modeling(建物情報モデリング)の略称で、建築プロジェクトにおける情報マネジメントのプロセスであり、組織の重要な資産となるものです。

BIMはアメリカやイギリスで概念が作られ発展し、現在では国際基準に基づいて世界中の建設プロジェクトで採用されています。

日本においては、2009年が“BIM元年”と言われており、国や企業を挙げてBIM推進に取り組む動きが加速しています。

2024年4月にはBIMに関するガイドラインが作成され、公共事業におけるBIMの原則義務化を開始しました。(参考:国土交通省|建築BIM加速化事業について)

ただしBIMの定義については、国内外で大きく異なります。

国土交通省によるBIMの定義

「コンピュータ上に作成した主に3次元の形状情報に加え、室等の名称・面積、材料・部材の仕様・性能、仕上げ等、建築物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築するシステム」

(参考:国土交通省|建築BIM加速化事業について)

国際標準規格によるBIMの定義

「設計、建設、運用プロセスを支援し、意思決定における信頼できる基盤を形成するために、構築物の共有デジタル表現を使用すること」

(参考:国際標準規格 ISO19650)

この2つの定義の違いは、実は非常に重要です。

国土交通省の定義は「BIM=3次元モデル+属性情報」という”もの”であるのに対し、国際標準規格では「BIM=情報マネジメントのプロセス」という”こと”として解釈できます。

そのため日本国内では、BIM=3Dモデル作成ツールという認識が広まっており、BIMを推進するためのBIMソフトのみを示しています。

実は国内の定義は、国際基準にあるように建設プロジェクトの情報マネジメントのプロセス構築という本来のBIMの考えに包括される一部分に過ぎません。

なぜ「BIM=3Dモデル作成ツール」という認識は不十分なのか

従来の認識の問題点

2009年に日本でBIMが本格的に注目され始めた当時、BIMは「夢の一気通貫システム」として喧伝されました。

「3次元モデルに建材や製品の情報を組み込めば、それだけで設計から施工、維持管理まで一貫して効率的に進められる」そんな期待が広がったのです。

しかし、この認識には重大な見落としがありました。

多様な関係者の存在

建設プロジェクトには、意匠設計者・構造設計者・設備設計者・施工者そして発注者など、実に多くの関係者が関わります。

そして、それぞれの事業者が専門性に特化したソフトウェアを使い、一番効率のいい方法で情報を作り出しています。

単一のBIMソフトで全ての詳細な専門性をカバーし、情報をつくりだすことは、現実的には不可能なのです。

併せてこちらの記事もご覧ください

【《解説》「BIMは夢の一気通貫システムではありません」】

BIMの本質は「情報の流れの整理」にあり

現状の情報の流れ

BIMの本質とは「情報マネジメントのプロセス構築」であり、どのように情報を生産し、どのように情報の受け渡しを行うか、つまり「情報の流れを整理すること」が重要です。

まずは、現在の建設プロジェクトの情報の流れの一部分を見てみましょう。

意匠設計者が2D-CADで詳細な図面を作成

↓

構造設計者は構造計算ソフトで解析

↓

設備設計者は2D-CADで図面作成

↓

積算担当者は手作業で拾い出し

↓

施工者は紙の図面で現場管理

↓

上記の情報共有はメールやFAXで共有される

少し解説すると、協力業者間ではCADのフォーマットや設定がバラバラな状況で、データ共有を行ったとしても、線種の再設定やスケールを調整したりする場合があります。

プロジェクトが進行していくにあたって、協力業者間での伝達ミスが発生し、古い図面のまま構造計算や設備設計が進んでいたり、構造と設備の干渉が起こっていたりと人為的なミスが多く見受けられる現場も少なくありません。

また、現場では設計者が詳細な情報を作成したにもかかわらず、その情報が必要とされないことも多々あります。

基本的な情報共有のルール

現状の業務フローでは、各工程で生産された情報の伝達がうまくいかなかったり、業者によっては受け取った情報を自社で再生産する必要があったりと「情報共有の分断」が生じています。

たとえ意匠設計者がBIMソフトで設計していたとしても、この問題は解決されません。

そのため、「情報共有の分断」を最小限に抑えられるように情報マネジメントのプロセスを構築することが重要です。

- 誰が(担当者)

- いつ(タイミング)

- どのような情報を(データの種類)

- どのような形で(フォーマット)

- 誰に(受け手)

- どのように伝えるか(伝達方法)

上記のような基本的な情報共有のルールを明確に定義し、プロジェクトに関わる全ての関係者が「必要な情報を、必要なタイミングで、適切な形によって共有できる環境」を作ることこそ、BIMを活用する上で欠かせません。

あくまでBIMソフトやその他のデジタルツールは、あくまでも情報マネジメントを実現するための「手段」に過ぎないのです。

BIMは情報マネジメントであり資産である|導入のメリット

英国規格協会(bsi)の「BIMリトルブック2023年度版」では、BIMを以下のように定義づけています。

BIMは、協働作業とデジタル技術に裏打ちされた情報マネジメントプロセスです。

共有デジタル環境での資産の再現により、設計、建設、及び運用のプロセスを促進し、意思決定のための信頼性の高い基礎を形成します。

つまり、BIMを「プロセス」として捉えているということです。

これらのプロセスを明確にして、最適化された情報の流れを作り出すことこそがBIMの本質です。

つまり、BIMソフトやその他のデジタルツールは、あくまでも情報マネジメントを実現するための「手段」に過ぎません。

併せてこちらの記事もご覧ください

【BIMは「情報マネジメントのプロセスであり資産だ」】

BIMは「資産」である|導入のメリット

BIMとは単なるソフトウェアでも3次元モデルでもなく、建築プロジェクトにおける情報の流れを最適化する「プロセス」が重要であり、最大のメリットはそのプロセスを運用するノウハウ自体が組織の重要な「資産」となります。

具体的には、BIM導入のメリットは以下の通りです。

業務効率の向上

- 情報の重複入力が減少しミスや手戻りがなくなる

- 意思決定の質とスピードが向上する

利益率改善

- プロジェクト全体の生産効率が上がり利益率が改善される

- 業務効率化によって工期短縮やコストダウンを期待できる

顧客満足の獲得

- 品質向上によって顧客満足を獲得できる

他社との差別化

社会的信用の獲得

- BIM導入は環境面や業務面において効率化できるため、SDGsへの取り組みとしてアピールできる

- BIM導入における社会的意義は、CSR(※)実現につながる

※CSR:「企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)」の略で、企業が自社の利益を追求するだけではなく、社会や自然環境に配慮することに対する行動を指す。

BIM導入における障壁

普及を妨げる要因とデメリット

実は日本においてBIMの普及というのは道半ばという状況です。

国土交通省の調査によると、BIM推進が遅れている主な理由は以下の通りです。

- BIMの導入効果を詳しく知らない

- 2D・3DCAD等で現状問題なく業務を行える

- 業務をBIMに切り替えた場合、習熟するまで業務負担が大きい

- 費用対効果の面で、投資する費用を超える生産性向上効果等が現状見込めない

- BIMを活用する人材がいない(人材育成・雇用に費用がかかる)

- BIMのソフト等の購入・維持に高額な費用がかかる

- 発注者からBIM活用を求められていない

- 協力会社等、業務上の関係者からBIM活用を求められていない

- 他の同規模同業者がBIM活用を進めていない

(参考:国土交通省|建築分野におけるBIMの活用・普及状況の実態調査 確定値<詳細>)

解決への取り組み

現場レベルではBIMに対する障壁は懸念されているものの、BIM促進は国全体で進められており、将来的には必ず必要となってくるものです。

現在のデメリットを解消すべく実施されている建築BIM加速化事業では、プロジェクトに対して補助金が支給されていますが、通常業務をこなしながらの技術習得に時間を割けない企業様は少なくありません。(参考:国土交通省|建築BIM加速化事業について)

その際は外部のBIM事業者と組んでBIM推進を行う方法がおすすめです。

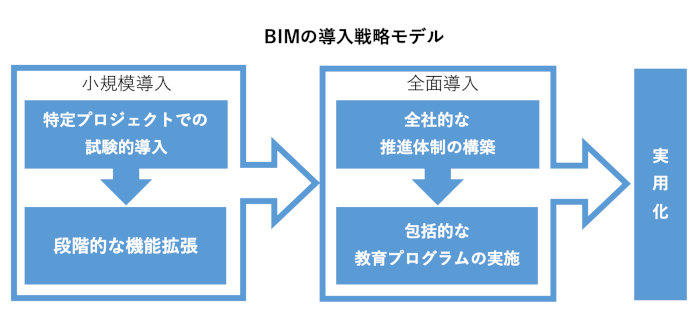

BIMの導入ポイント|段階的導入の重要性

BIMは情報マネジメントのプロセスであることが分かりましたが、どこからBIM導入にとりかかればよいのでしょうか。

答えとしては、一度に会社のシステムをBIMに置き換えるのではなく、まずはコストをかけずにBIMのメリットを感じることです。

そして、まず情報マネジメントのプロセスの一部分から導入を始めてみることがおすすめです。

それを積み重ねていくことで、それぞれの会社に必要なBIMが完成します。

● BIMによる建築設計サポートサービス「MAKE DoC」

● 建築プレゼン用3D画像・動画・360°VR作成サービス「MAKE ViZ」

● プレカットCADのBIM変換「MAKE CnV」

▶︎BIMで作成した意匠図見本はこちらからご覧いただけます。

まとめ|これからのBIMのあり方

私たち株式会社MAKE HOUSEは、BIMを「建築プロジェクトにおける情報マネジメントのプロセスであり、組織の重要な資産となるもの」として捉えることで、その本質的な価値を最大限に引き出せると考えています。

重要なのは、3次元モデルの作成能力でも、属性情報の付与でもありません。

プロジェクトに関わるすべての関係者が、必要な情報を必要なタイミングで適切に共有・活用できる「プロセス」を確立し、それを組織の「資産」として育てていくことにこそBIMの本質です。

建築業界は今まさに変革期を迎えています。

この時期だからこそ、BIMの本質を正しく理解し組織に合った形で実装していくことが、これからの競争力の源泉となるのではないでしょうか。

「BIMについて詳しく知りたい」「BIMでどのように業務の可能性が広がるのか知りたい」という方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。