建築業界でBIMへの期待が高まる中、多くの方から「どのBIMソフトを選べばよいのか」という質問を受けます。この問いかけの背後には、「BIMソフトを導入すれば、建築設計の課題が全て解決される」という期待が隠れているように感じます。

しかし、これは大きな誤解です。

建築設計という複雑なプロセスを、単一のソフトウェアで完璧に支援することは、現実的には困難です。むしろ、この「単一ソリューションへの固執」が、BIMの本質的な価値を見失う原因となっているのではないでしょうか。

そこで今回は、BIMソフトの本質と基本性能やそれぞれのソフトの特性を紹介します。

● BIMソフトは単一ソリューションではありません。

● BIMソフトの拡張性やカスタマイズは、単なる技術的な特徴にとどまらず、業務効率化や品質向上に直結する重要な要素となります。

Contents

BIMソフトとは|プロジェクトステージで変化する要求事項

BIMの定義と基本性能

「BIM」とはBuilding Information Modeling(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の略称で、情報マネジメントのプロセスであり“資産”と言えます。

そして、情報マネジメントのプロセスを構築するために使用されるものがBIMソフトです。

BIMソフトの基本性能は以下の通りです。

- 平面図・断面図・立面図・設備図などの2D図面作成

- 建物の3Dモデル作成と確認(ウォークイン・ウォークスルーも可能)

- 建築資材の数量確認

- 確認申請書類作成

- データシェアリング(複数人がモデル内の異なる部分を同時編集可能)

「BIMソフトを導入すれば、建築設計や現場で必要な全ての情報が効率的に生産でき、課題点がすべて解決される」と期待している方も多いでしょう。しかし、それはももう少し先の未来の話です。

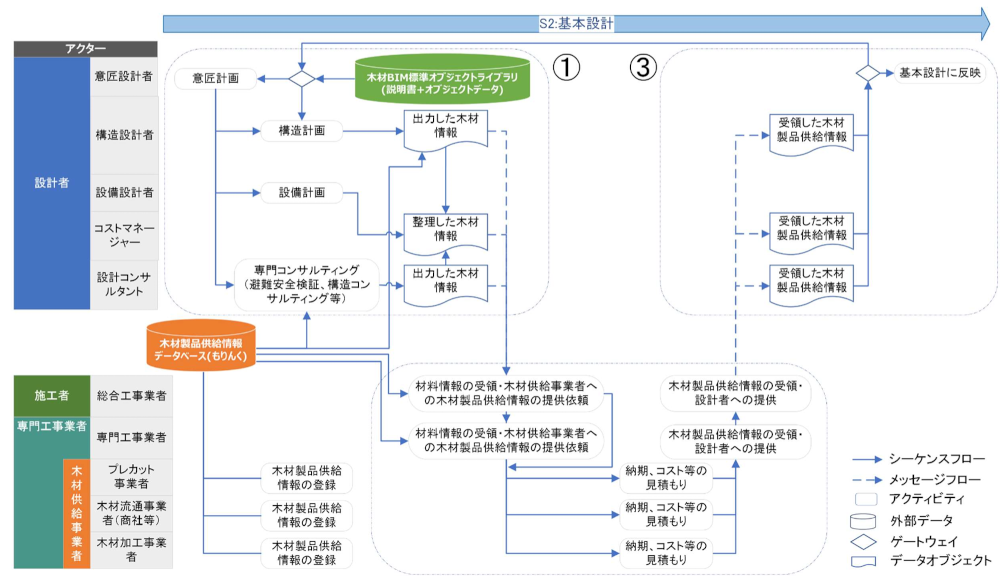

プロジェクト段階ごとの異なるニーズ

実際、BIMソフトによって実務で抱えている課題をすべて解決できる訳ではありません。

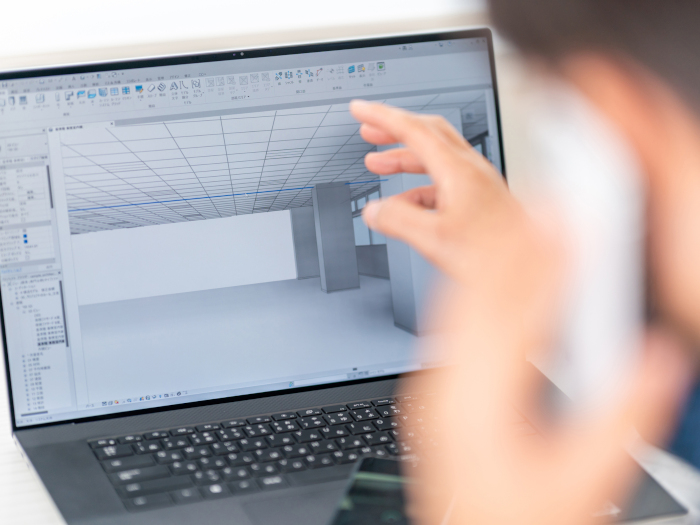

建築設計の世界では、プロジェクトの各段階で多様な異なるニーズが存在します。

基本設計では素早いスケッチと魅力的なプレゼンテーションが、実施設計では正確な情報管理が、そして施工段階では現場で使いやすく発注区分に則した施工図が求められます。

一つのソフトウェアでこれら全ての異なるニーズをカバーすることは、実は効率的ではありません。

むしろ、各段階に適した異なるツールを組み合わせ必要に応じてカスタマイズを施し、それらの間で適切に情報を連携させていく方が、現実的かつ効果的なアプローチであることは数多くの実践例から明らかです。

BIMは単一ソリューションではない|各BIMソフトの主要機能と拡張性について

主要なBIMソフトの特徴を実務的な観点から比較します。

Autodesk・Revit|企業規模を問わない柔軟な拡張性

Revit最大の特徴は、その豊富な拡張オプションにあります。

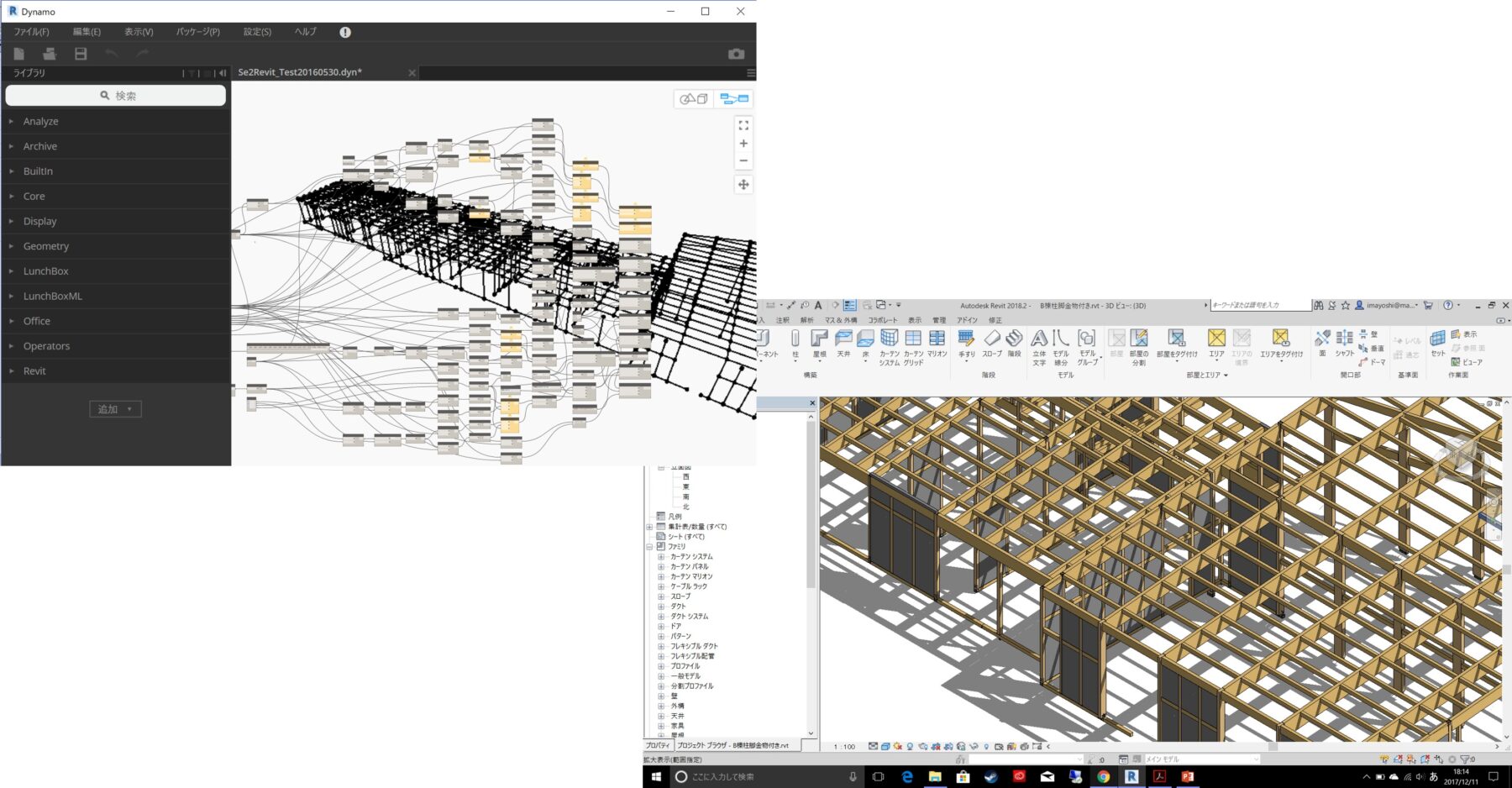

.NET API(※)による本格的な開発環境での開発はもちろんのこと、視覚的なプログラミング環境「Dynamo」を利用すればプログラミングの専門知識がなくても機能拡張が可能です。

※.NET API:.NETアプリケーションからデータを操作するためのインタフェース

大規模プロジェクトでの情報管理から、住宅程度の小さい規模の建築物の図面作成まで、幅広いニーズに対応できる柔軟性を備えています。

GRAPHISOFT・ArchiCAD|建築設計に特化した直感的な操作性

中小規模の設計事務所で特に支持を集めるArchiCADは、建築設計に特化した直感的なインターフェースが特徴です。

独自のプログラミング言語GDL(Geometric Description Language)を採用し、建築部材のパラメトリック(※)な制御を可能にします。

※パラメトリック:入力後に長さやサイズの変更ができること

A&A・Vectorworks|コストパフォーマンスと拡張性の両立

比較的導入コストを抑えられるVectorworksは、Python APIによる開発環境と、内蔵のビジュアルスクリプティングツール「Marionette」を提供しています。

2D/3D統合環境での作業効率の高さと、複数の開発アプローチが選択できる柔軟性が特徴です。

BIMソフトにおけるプログラマビリティの重要性

BIMソフトのプログラマビリティは、以下のような場面で特に重要となります。

反復作業の自動化

- 定型的な図面作成の効率化

- 複雑なジオメトリ(※)の生成

- データの一括処理や変更

※ジオメトリ:CGにおいて表示する立体形状を構成する点・直線・曲線・面などの位置やサイズを数式化したデータ群

データ連携

- 外部データベースとの連携

- 他のソフトウェアとのデータ交換

- カスタムレポートの生成

カスタム機能の開発

- 社内標準に合わせたツール開発

- 特殊な計算や検証機能の実装

- ユーザーインターフェースのカスタマイズ

ソフトごとのこのようなプログラマビリティの特徴は、単一では機能しないBIMソフトを選択する際の重要な判断基準の一つとなります。

BIMソフトの拡張性・カスタマイズがもたらす可能性

BIMソフトを選択する際の重要な判断基準が拡張性・カスタマイズという観点です。

これらの機能は単なる技術的な特徴ではなく、業務効率化や品質向上に直結する重要な要素となり得ます。

中でも注目に値するのがAutodesk Revit®用の「BooT.one」というツールです。

BooT.oneは、単なる機能の追加ではなく、建築設計のワークフロー全体を効率化することを目指して開発されています。

段階的な導入から定着へ

しかし、このような優れたツールも、一度に全ての機能を導入しようとすると、かえって混乱を招く可能性があります。

私たちの経験から、段階的なアプローチが最も効果的がおすすめです。

試行段階

- 基本的な機能の習得

- 業務フローの見直し

最初の試行段階では、小規模なプロジェクトを対象に基本的な機能の習得に集中します。

この段階で最も重要なのは、完璧を求めすぎないことです。

むしろ、従来の業務フローのどこに無駄があり、どこを改善できるかを見極めることに注力すべきでしょう。

展開段階

- 成功事例を基にした範囲拡大

- スタッフトレーニングの本格化

- 社内標準の整備

次の展開段階では、初期の成功体験を基に利用範囲を徐々に広げていきます。

この段階でポイントとなるのが、なぜそのツールを使うのか、どのような価値を生み出せるのかという理解を深めることが重要です。

定着段階

- 全社的な活用

- 高度な機能の活用

- 他社との連携強化

最終的な定着段階では、全社的な活用を目指します。

ここでは、社内標準の整備や他社との連携方法の確立など、より戦略的な取り組みが必要となります。

特に、2026年以降の建築確認のBIM化を見据えると、この段階での充実した準備が将来の競争力を左右するでしょう。

このように段階的なアプローチを取ることで、確実にBIMツールの恩恵を享受できます。

重要なのは、各段階でしっかりと成果を確認し、必要に応じて計画を調整する柔軟性を持つことです。

株式会社MAKE HOUSEでは、建築プロジェクトのBIMを活用して以下のサービスを承っております。

● BIMによる建築設計サポートサービス「MAKE DoC」

● 建築プレゼン用3D画像・動画・360°VR作成サービス「MAKE ViZ」

● プレカットCADのBIM変換「MAKE CnV」

▶︎BIMで作成した意匠図見本はこちらからご覧いただけます。

2026年に向けた展望

2026年には建築確認申請のBIM図面審査が始まります。

まずはBIMデータによる図面審査が開始され、その後2029年より本格的なデータ審査が始まる予定です。

これは建築業界にとって大きな転換点となるでしょう。

この変化に備えるためにも、今からBIMソフトの導入と活用方法の検討を始めることが重要です。

まとめ|これからのBIMソフト選択

BIMソフトの選択は、単なるソフトウェアの選定ではありません。

それは自社の業務をどのように進化させていくかという戦略的な決定になります。

BIMソフトを選ぶ上で重要なポイントは、以下の4点です。

- 現状の業務フローを理解すること

- 段階的な導入計画を立てること

- スタッフのトレーニングを重視すること

- より柔軟な運用を心がけること

これらのポイントを踏まえた上で、自社に最適なBIMソフトやそれに伴った“ツール群”を組み合わせ、拡張性を見出していくことが、成功への近道となるでしょう。

建築業界のデジタル化が加速する中、拡張性を持ったツール群の活用は今後ますます重要になっていきます。

変化を恐れず、しかし慎重に、新しい技術を取り入れていく姿勢が求められています。

「BIMについて詳しく知りたい」「BIMでどのように業務の可能性が広がるのか知りたい」という方は、お気軽にお問い合わせください。