2015年に設立された株式会社MAKE HOUSEは、「木造建築の設計と生産をつなぐ」という理念を掲げ、木造建築分野のBIM化に取り組んでいます。

木造建築の分野はデジタル化が遅れていると認識されがちですが、生産段階でのプレカット技術はRC造やS造を上回る進化を遂げています。

しかし、設計段階の情報化が進んでいないため、設計と生産の連携が不十分な現状です。

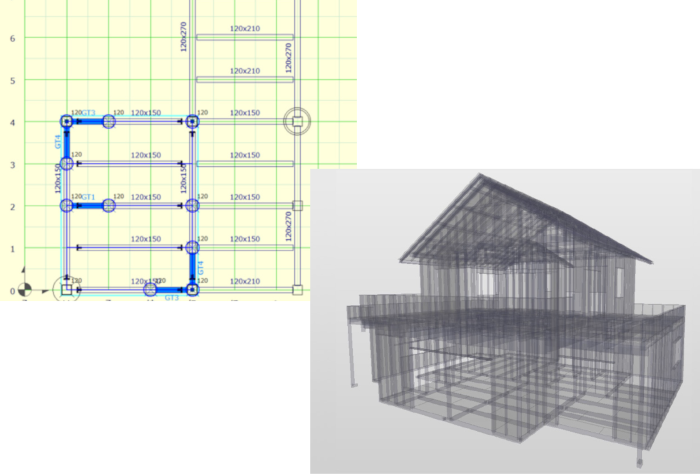

私たちは、この課題を解決するために設計と生産を技術的につなぐことで業務フローを効率化することを「木造BIM」と呼んでいます。

本記事では、木造BIMの特徴やその重要性、将来の展望について解説します。

「木造BIMが通常のBIMとどう異なるのか」「これから木造建築に力を入れたい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

● 実務へBIMを導入するためには、現在の業務フローを振り返り、ロードマップに沿った段階的な導入をおすすめします。

Contents

なぜ今、木造BIMなのか

「建築基準法改訂の影響」と「BIM確認申請の開始」

これまで大規模建築プロジェクトや公共プロジェクトに限定されてきたBIMの導入が、近年では木造建築や住宅分野にも波及しています。

今後もその動きは強まり、より一層BIM導入の必要性が高まるとされています。

その主な理由は以下の2点です。

- 2025年に予定されている建築基準法改訂によって、木造2階建て住宅で必要な壁量が1.5倍になり構造計算がほぼ必須となることに加え、省エネ計算も必要になるため。

- 2026年からはBIMを活用した確認申請の運用も始まるため。

(参考:国土交通省|改正建築基準法について、国土交通省|2026年春、建築確認におけるBIM図面審査を開始!)

これらの変化が、木造住宅業界に大きな影響を与えることは間違いありません。

サステナブル建築の必要性

SDGsの浸透に伴い、カーボンニュートラルな社会への移行は世界共通の課題です。

日本の建築業界においてもSDGsへの取り組みが徐々に広がりを見せており、建築会社にとっては国の施策を活用しながら、高性能な建築の進化・普及を進めることが求められています。

さらに、持続可能な木材利用を経営戦略に取り入れる企業が増加しており、自社の事業用建築物を木造で計画する動きも徐々に活発化しているのが現状です。

実際に、2024年の建築士定期講習でも「4号特例廃止」「脱炭素化」「木造化」「BIM」に関する内容が大きく取り上げられたように、業界全体がこの方向に向かって動き始めています。

これらの変化に伴い、木造BIMの普及は着実に進んでいます。

※BIMの定義については「BIMとは情報マネジメントのプロセスであり”資産”である」をご覧ください。

従来の業務フローが抱える課題と解決策

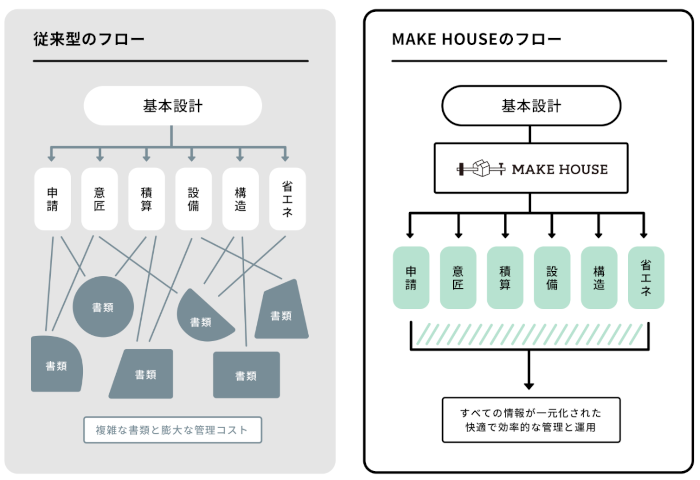

従来型の業務フローでは、それぞれの工程でバラバラに作図された紙の情報が飛び交い、情報の連携は各段階で途切れています。

「構造担当者・工事担当者・積算担当者・プレカットCAD入力者が、設計者の書いた図面を人力で読み取り、それぞれのツールに苦労して手入力している」というのが実際です。

そのため、二重に作業していたり間違って読み取ったりすることも“仕方のない”と、なんとか頑張っている現状を抱えている企業様も決して少なくないでしょう。

この状態でBIM導入を実行に移そうとしても、うまくいくはずがありません。

これこそが、私たちの信念である「木造建築をひらく・つなぐ」の本質なのです。

木造BIM実現へのロードマップ

単にBIMを導入しただけでは実務レベルで本当にBIMを活用できる訳ではありません。

では具体的に、木造BIMはどのように実現していけばよいのでしょうか。

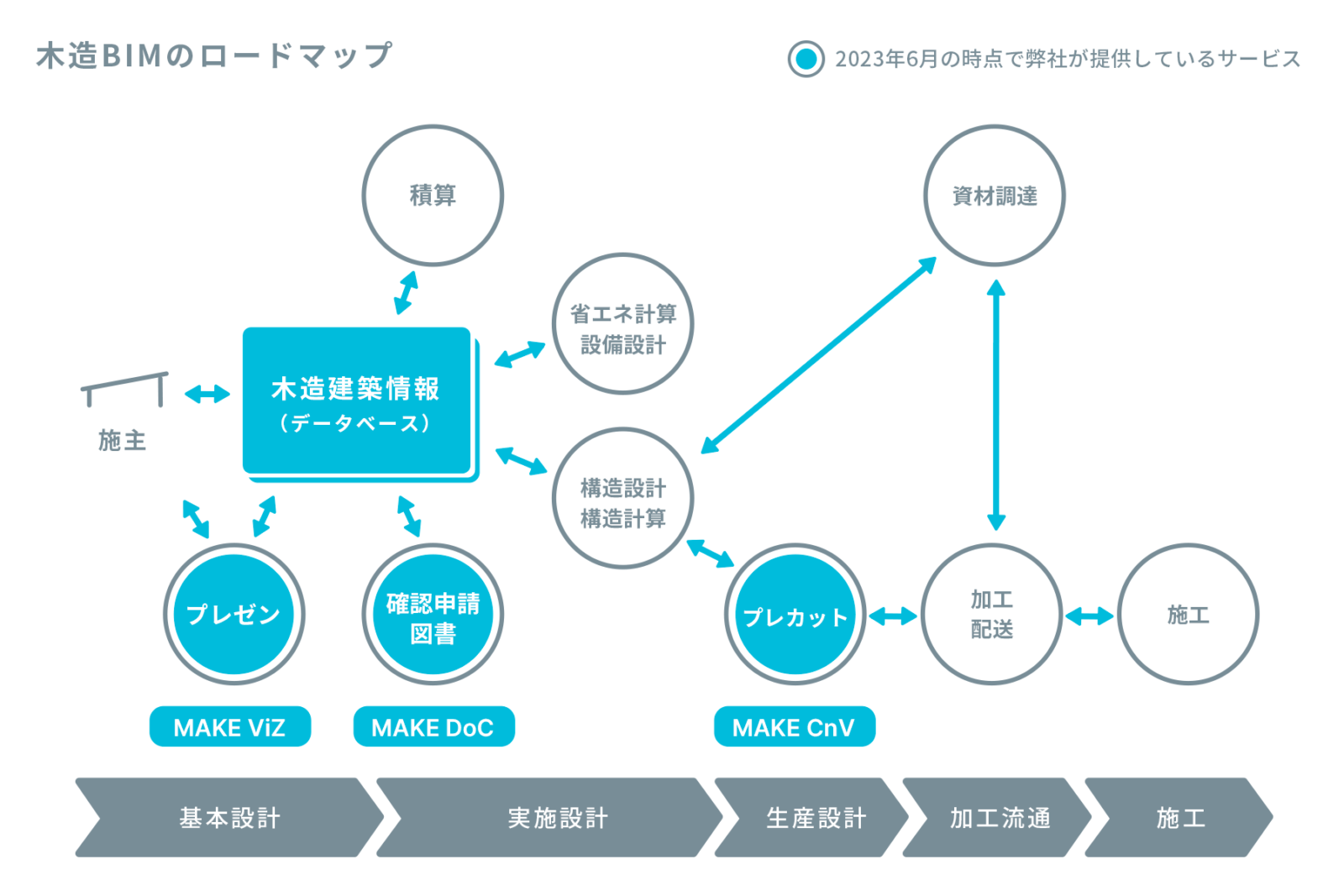

● BIMによる建築設計サポートサービス「MAKE DoC」

● 建築プレゼン用3D画像・動画・360°VR作成サービス「MAKE ViZ」

● プレカットCADのBIM変換「MAKE CnV」

これら3つのサービスを通じて、以下のようなBIM導入のロードマップを提案いたします。

フェーズ1

プレゼンテーションの改善

▶︎MAKE ViZによる3Dビジュアライゼーション

- 顧客との合意形成の効率化

- デザインレビューの質的向上

フェーズ2

設計プロセスの統合

▶︎MAKE ViZによる3Dビジュアライゼーション

- 構造計算、省エネ計算との連携

- BIMモデルを活用した干渉チェック

- 確認申請図書の効率的な作成

フェーズ3

生産との連携強化

▶︎MAKE CnVによるプレカットCADとの連携

- BIMソフト上での意匠・構造・設備データの干渉部分チェック

このロードマップの特徴は、一気に完璧なシステムを目指すのではなく、段階的に実現可能な目標を設定している点です。

各フェーズで得られた知見を次のフェーズに活かし、日夜新しいフェーズへの開発を行っていくことで、持続可能な発展が可能となります。

併せてこちらの記事もご覧ください

【時代の転換期 求められる「情報連携」BIM化の未来】

BIM導入の現実的なアプローチ

木造BIMの本格導入を実現させるには、自社に最適な業務フローを設計し、どのように情報を連携させるかを明確にする必要があります。

業務内容は、設計事務所、工務店、ハウスメーカーといった職種や役割によって異なりますが、それぞれに適した対応策を検討することが重要です。

例えば、工務店における木造住宅の設計フローでは以下のようにBIMを活用できます。

基本設計段階

- 使い慣れたツールでの3Dモデリング

- ビジュアライゼーション(視覚化)ツールを活用したプレゼンテーション

実施設計段階

- BIMソフトでの詳細なモデリング

- 構造計算、省エネ計算との連携

- 確認申請図書の作成

生産設計段階

- プレカットCADへの情報連携

- 施工図作成と数量拾い

- 工程管理と材料発注

このように「誰が、どのソフトで、何を作成するのか」を明確化し、情報のやり取りの流れを設計していくことが重要です。

▶︎BIMで作成した意匠図見本はこちらからご覧いただけます。

まとめ|木造BIMの将来展望

木造建築を取り巻く環境は大きく変化しており、これまで住宅が中心だった木造建築は、オフィスビルや公共建築など、より大規模な建築物へとその可能性を広げつつあります。

しかし、これらの新しい挑戦には、従来の住宅とは異なる高度な技術と緻密な情報管理が必要です。

木造BIMは、このような新しいニーズに応える重要な役割となり得ます。

重要なのは、ツールを適材適所で活用しながら、情報の連携を実現していくことです。

木造建築には、その特性を活かした独自のBIMの在り方があるはずです。

それを見出し実現していくことこそ、私たちの使命だと考えています。

そして、この挑戦を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと考えています。