BIM確認申請 は、2029年から本格的に始まるBIMデータによる建築確認申請の一部として注目されています。制度の開始に先立ち、2026年以降は段階的に導入が進む見込みです。BIM確認申請は、建築実務に携わる人々の業務効率化に大きな影響を与える重要な施策といえるでしょう。

※2025年5月現在

BIM確認申請 とは何か?本記事では「BIMを活用した建築確認申請」について、概要や今後のロードマップ、メリット・デメリットを詳しく解説します。

さらに「これからBIMを導入する」という方に最適なサービスも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

● BIMによる建築確認申請によって、申請者・審査者どちらにも業務の効率化という大きなメリットがもたらされます。

● BIMを使用した業務にはメリットだけではなくデメリットもあるため、まずはプロにBIMモデル作成を外注する方法もおすすめです。

●「株式会社MAKE HOUSE」は、SE構法を提供する「株式会社エヌ・シー・エヌ」のグループ会社で、木造住宅のBIMデータ・3Dパース作成サービス等を通して企業様のDX化をサポートしております。

Contents

BIM確認申請 とは?国交省が進める最新の背景を徹底解説

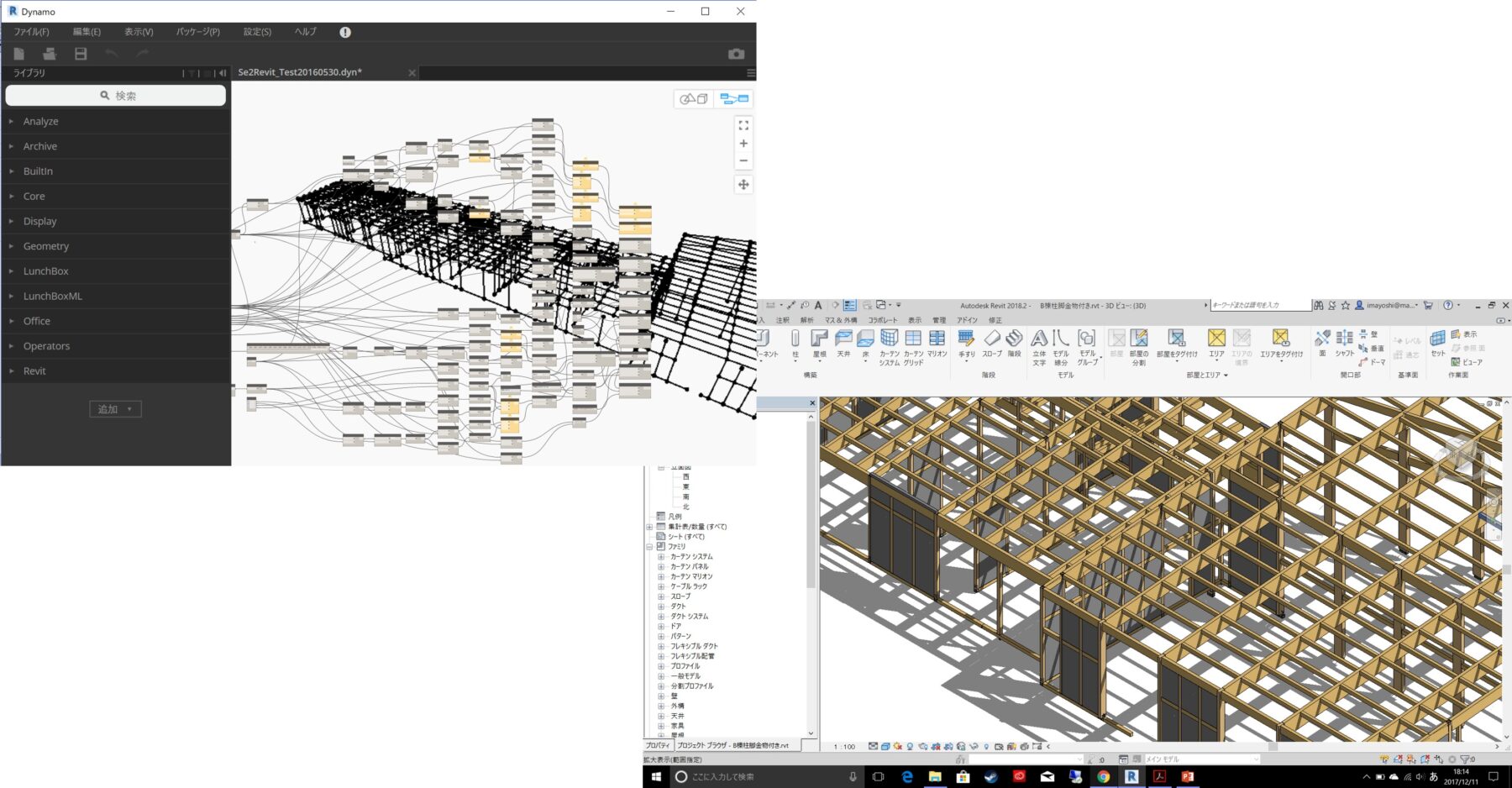

BIMとは、Building Information Modeling(ビルディング インフォメーション モデリング)の略称です。これは、協働作業とデジタル技術に基づいた情報マネジメントプロセスを意味します。共有されたデジタル環境で資産を再現することで、設計・建設・運用の各プロセスを効率化し、意思決定に必要な信頼性の高い基盤を提供します。

従来の建築確認では、紙ベースの資料を用いて審査を行ってきました。しかし、2025年の建築基準法改正により審査対象となる建物が増加し、人材不足や従事者の高齢化も重なって、審査期間がさらに長くなると懸念されています。

▶︎おすすめコラム:「2025年改正建築基準法|重要ポイントをわかりやすく解説、懸念点解決策も」

こうした課題への対応策として、国土交通省はBIMを活用した作業効率化を推進しています。背景には、いわゆる「2025年問題」※があり、熟練技術者の大量退職によって建設業界が深刻な人材不足に陥る可能性が指摘されています。

※2025年問題:日本の少子高齢化により、2025年には建設業において熟練した技術をもつ従事者が大量退職し、深刻な人材不足になる可能性がある問題。

その取り組みの一環が「BIMによる建築確認申請」です。ただし、日本は欧米諸国と比較するとBIMの普及率が低く、導入はまだ途上段階にあります。

| 国 | 普及率と現状 |

|---|---|

| 日本 | ・普及率50%程度だが、専門設計事務所の導入率は約30%、社員50人以下の企業規模では約35%程度(2022年時点) ・2023年には小規模工事以外の全ての公共事業にBIM/CIM※を原則適用 |

| アメリカ | ・30%程度(2007年)から70%程度(2012年)まで上昇 |

| シンガポール | ・2013年から段階的にBIMモデルでの建築確認電子申請を義務化 ・2015年には普及率80%程度 |

※BIM/CIM(ビムシム):BIMとConstruction Information Modeling(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)の略称であるCIMを合わせ、建築分野・土木分野で使うシステムの総称。

参考:国土交通省|建築分野におけるBIMの活用・普及状況の実態調査 確定値

参考:一般社団法人日本建設業連合会|分野別のBIMの導入率

日本でもBIMを導入する企業は増えています。しかし現状では、設計・施工など分野ごとに個別に活用しているケースが多く、建築確認申請や建物の維持管理まで一貫して利用される例はほとんどありませんでした。

一方で、BIMモデルを用いた電子申請が本格的に導入されれば、状況は大きく変わります。申請者にとっては図書作成や提出の効率化につながり、審査者にとっても確認作業が迅速化されるなど、業務全体に大きな影響を及ぼします。

| 対象者 | 申請業務の変化 |

|---|---|

| 申請者 | 入出力基準に沿ってBIMソフトウェアで作成した申請図書(PDF)とBIMモデル(IFC※様式)、設計者チェックリストを電子申請にて提出できる。 |

| 審査者 | 設計者チェックリストに基づく項目を審査することで、プランの整合性や方への適合性における確認を一部省略できる。 |

| 申請者 審査者 | 申請図書の提出及び指摘事項・是正点に関する質疑高等が、確認申請クラウド(CDE※)にて円滑かつ効率的に行える。 |

※IFC:Industry Foundation Classesの略称で、ISO 16739にて建築・建設・施設管理の分野における国際的なデータ規格。

※CDE:Common Data Environmentの略称で、建築・建設業における共通データ環境を指す。CDEによって設計・施工・製造・運用・施設管理など各段階の関係者が、設計・施工情報(二次元、三次元、その他関連情報)を円滑に共有し受け渡せる。

BIM確認申請 ロードマップ(2023~2029年)|段階的導入の全体像

国土交通省はBIMの普及を推進しており、2029年春には「BIMデータ審査」の本格運用を目指しています。そのゴールに向けて、2023年から段階的な取り組みが進められてきました。以下では主なスケジュールを整理します。

2023年以降における BIMによる建築確認申請 のロードマップ

段階① 2023年~部分導入

- 2023年からは、小規模工事を除くすべての公共事業でBIM/CIMの原則適用が開始されました。(資料:第9回 BIM/CIM推進委員会 令和5年1月19日)

段階② 2026年春~BIM図面審査開始予定

- 2026年には「BIM図面審査」がスタートします。これは、BIMで作成した図面データを用いた確認申請です。

- この段階ではIFCデータは参考図として扱われ、PDF図面と合わせて提出し、個別に詳細項目をチェックする方式が想定されています。

段階③ 2029年~ BIMデータ審査開始予定

- 2029年には「BIMデータ審査」が始まる予定です。ここではIFCデータが審査に直接活用され、必要情報が自動表示されることで、審査効率が大幅に向上すると期待されています。

参考:国土交通省|建築BIMの将来像と工程表の改定(増補)について

その時に向けて早い段階からBIMを業務に取り入れる現場が増えており、大手デベロッパーだけではなく中小規模企業や注文住宅市場にまでBIMが浸透しつつあるのが現状です。

▶︎おすすめコラム:「BIMとは情報マネジメントのプロセスであり”資産”である」

BIM図面 と BIMデータ審査|審査方式の違いと注意点

2026年には「BIM図面審査」が導入され、2029年には「BIMデータ審査」が開始される予定です。ここで重要なのは、両者がまったく同じものではないという点です。以下に違いを整理します。

【BIM図面審査(2026年〜)】

- BIMで作成したIFCデータを確認申請用CDEで参照しつつ、2D図面(PDF)を用いて審査を行う方式。

- IFCデータとPDF図面の内容を照合し、整合性を確認する。

- 目的は、一部の審査を省略することで業務の効率化を図ること。

【BIMデータ審査(2029年〜)】

- BIMデータ(IFCデータ)そのものを審査対象とする方式。

- システムが必要な情報を自動表示するため、審査の効率化が大幅に進む。

- BIM図面審査に比べ、属人性がさらに排除され、審査の標準化が期待されている。

このように、建築確認申請における「BIM図面審査」と「BIMデータ審査」には明確な違いがあります。今後の制度導入にあたり、建築確認申請時における混乱を避けるため、国土交通省はBIM図面審査から導入を開始し、徐々にBIMデータ審査へ移行するロードマップを作成しています。

BIM確認申請 に向けたソフト導入のメリット・デメリット

BIMデータによる建築確認申請が義務化される前にBIMソフトを業務に取り入れる場合、事前にそのメリットとデメリットを知っておくことが重要になります。

BIMソフトを利用する の5つのメリット|効率化・精度UPを実感

- 【メリット①】整合性の高い申請図書を効率的に作成できる

BIMソフトを活用することで、手戻りの少ない高品質な図面を短時間で作成できます。 - 【メリット②】窓口に出向かず、申請や指摘対応が可能

オンライン申請により作業時間を圧縮でき、人件費削減にもつながります。 - 【メリット③】審査期間の短縮

申請・審査・指摘のオンライン化やルール策定、マニュアル化により、確認申請にかかる期間を短縮できます。 - 【メリット④】コミュニケーションの円滑化

確認申請用CDE(共通データ環境)を活用することで、申請や指摘に関するやり取りが効率化されます。 - 【メリット⑤】業界課題の解決

BIMの導入は2025年問題の緩和や働き方改革の推進にもつながります。

BIMソフトを利用する のデメリット・注意点とは?導入前に押さえる5つの課題

- 【デメリット①】導入コストが高い

ソフト購入、環境整備、人材育成などに費用がかかります。 - 【デメリット②】セキュリティリスク

コストなどをデータに含むと、漏洩したときのリスクが大きくなります。 - 【デメリット③】習得の難しさ

BIMは操作が複雑で、独学では実務レベルの習得に時間がかかります。 - 【デメリット④】提案スピードの低下

初期は操作に慣れず、クライアントへの提案が遅れる可能性があります。 - 【デメリット⑤】自社に合わせたカスタマイズが必要

業務内容に応じてソフトを調整しなければならず、追加の手間や費用が発生します。

これらの課題により、中小規模の企業にとってBIM導入は大きなハードルとなります。特に、社員育成と通常業務の両立が難しく、2DCADからBIMへ切り替えるタイミングを見極められないケースが少なくありません。

ただし、コスト面については建築BIM加速化事業などの補助金で解消できる可能性があります。一方で、人手や作業時間を考慮すると、いきなり全面導入するのは現実的ではありません。

「日々の業務に追われてなかなかBIMの導入を進められない」という方は、まずBIMデータの作成を外注する“ミニマルスタート”から始めてみましょう。

▶︎おすすめコラム:「木造BIMとは|MAKE HOUSEが目指す業務フローの課題解決と実現に向けた開発ロードマップ」

BIM確認申請 に対応したデータ作成は「株式会社MAKE HOUSE」へお任せください

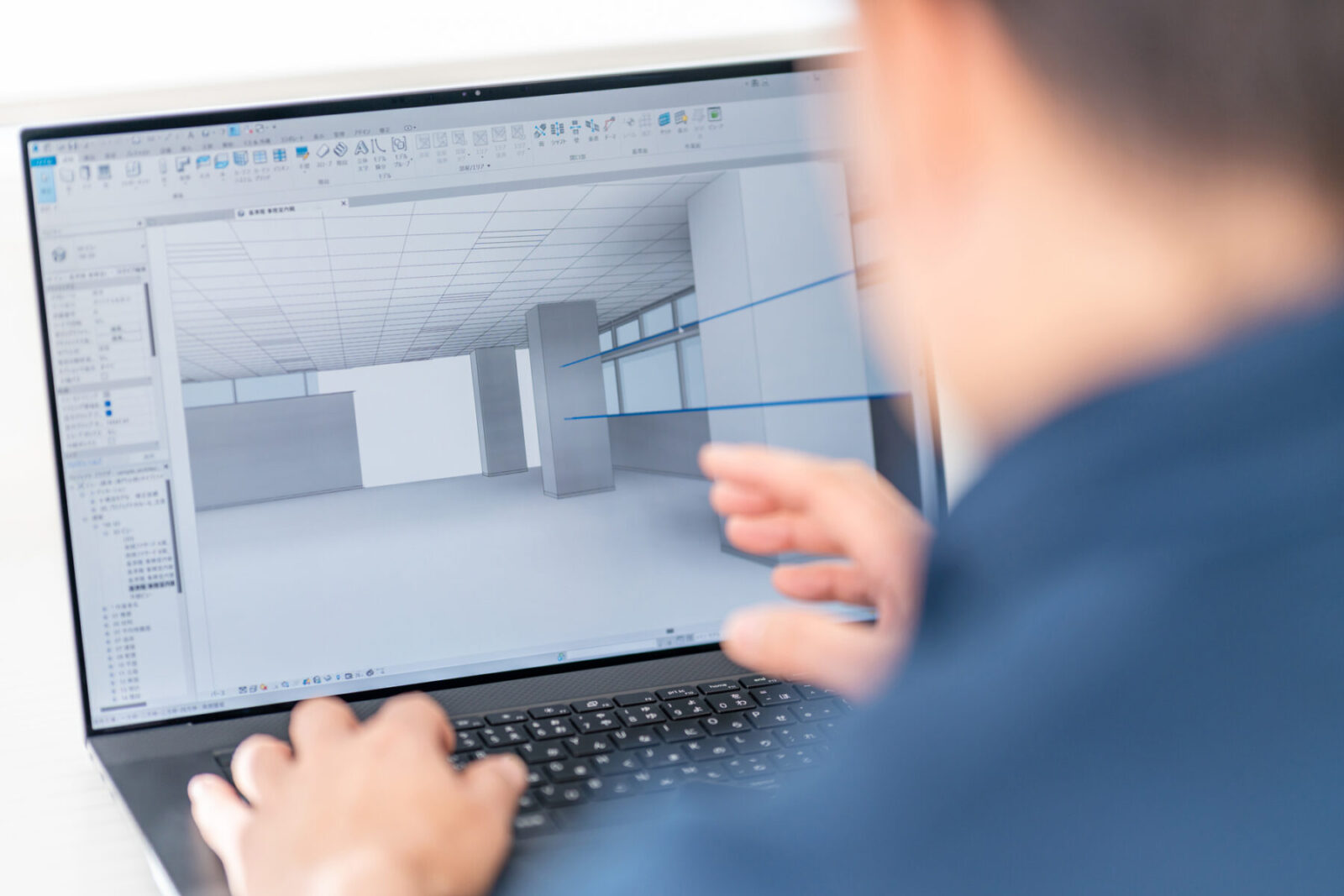

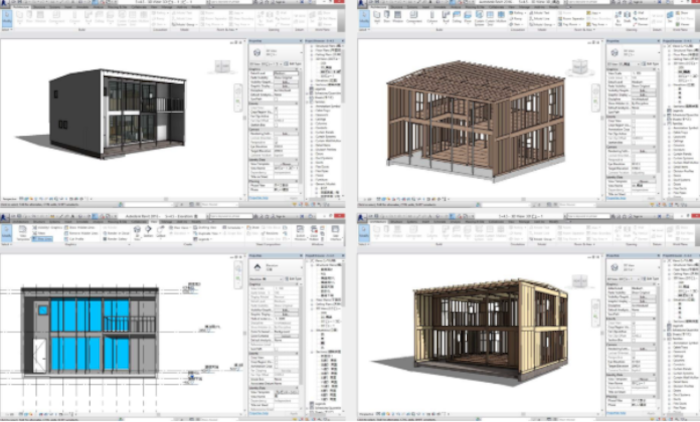

株式会社MAKE HOUSEは、BIMを活用して多彩なサービスを提供しています。主な内容は以下の通りです。

- 2025年法改正に対応した「確認申請図書作成」

- 建物運用段階まで活用できる「実施図面作成」

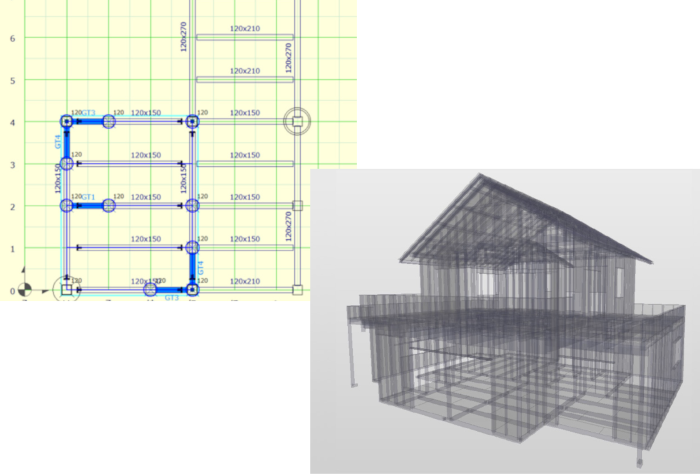

- 構造計画をモデル化によって情報化・可視化できる「構造計算」(NCNと連動)

- 顧客への必要スペックの逆提案もできる「省エネ計算」(NCNと連動)

- 積算に活用できる「数量拾い」データ作成

- プレゼンに効果的な「3Dパースや360°VR、プロモーション動画」の作成

- 木造プレカットCADデータのBIMデータ化

▶︎BIMで作成した意匠図見本はこちらからご覧いただけます。

さらに、BIMモデルの作成を外注し、特定プロジェクトから限定的に導入を始めることで、リアルなデータを活用したスタッフ教育が可能となります。その結果、早い段階で建築確認申請への対応を実現し、将来義務化されるまでに社内フローをブラッシュアップできる点も大きなメリットです。

実際に、弊社サービスを活用してBIMモデルを使ったプレゼンを行い、設計競技の勝率を大幅に向上させた企業様も多数いらっしゃいます。

「BIMを業務に取り入れたいが何から手をつけたらいいか分からない」「BIMの魅力をいまいち実感できない」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ|今後の業務で備えるべきポイント

BIMによる建築確認申請は、2026年から段階的に始動します。

そのため、早めにBIMを業務へ取り入れることが重要です。

一方で、導入にあたってはコスト面や人材面のハードルを無視できません。

こうした課題に対処する方法として、本格的な導入の前に特定プロジェクトのBIMモデル作成をプロに任せる手段があります。

株式会社MAKE HOUSEは、建物の設計・デザインに関する知識や技術を持つスタッフがBIMデータの作成をサポートいたします。

「BIMについて詳しく知りたい」「BIMでどのように業務の可能性が広がるのか知りたい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。